1 - LES ORIGINES DE LA FAMILLE (En clair)

Au plus loin... ça remonte à 1765

Et cet article court jusqu'en 1965

Une petite chanson composée par mon ami Jo AKEPSIMAS en l'honneur de :

« Parpaioun », c'était le nom que mon Papet avait donné à sa mule...

Vous pouvez l'arrêter en cliquant ci-dessus sur les symboles :

Pour le reste vous comprendrez !

« Dieu a sagement agi...

En plaçant la naissance avant la mort.

Sans cela, que saurait-on de la vie ? » (Alphonse ALLAIS)

Marc PAIRET, 82 ans et heureux de vivre...

Il y a encore tant de choses à faire !

Préambule :

L’Histoire a toujours eu une grande importance, voire une fascination pour moi, car aussi bien dans ma vie familiale que dans ma vie professionnelle, le passé qu’on peut appeler l’histoire avec un petit « h » explique bien des choses depuis leurs origines, et peut aider à préparer l'avenir...

C’est pourquoi, j’ai tout naturellement utilisé comme fil d’Ariane un ordre chronologique pour rédiger cette biographie familiale que j’ai voulu sans aucune autre prétention que celle de pouvoir offrir à mes enfants les explications que j’aurais moi-même bien voulu avoir à leur âge pour comprendre certaines choses.

L'histoire commence en 1765, mais je ne veux pas vous embêter avec les recherches généalogiques qu'ont faites les membres de ma famille à divers reprises.

Nous commencerons donc par mes grands parents...

Ça remonte déjà au Second Empire. Imaginez un peu... Napoléon III venait tout juste d'être sacré Empereur lorsque Alphonse FLEURY, mon Grand-Père maternel est né, c'était en 1852 !

A - La famille maternelle de Marc et Jane-Nelcy

Mon Grand Père maternel, Alphonse FLEURY, était ce qu'on peut appeler un Grand Bonhomme ; un poète, un humaniste, un progressiste social, qui avait fait des études d’ingénieur à l’École des Arts et Métiers de Cluny.

Alphonse FLEURY à 50 ans

Un de mes oncles, Bobby, m’a fait le plaisir de m’offrir, il y a quelques années, un petit carnet qui lui a appartenu et sur lequel mon grand-père Alphonse avait inscrit quelques poèmes de sa composition, des idées passagères, et tout ce qui lui passait par la tête, notamment ses doutes, ses joies et ses peines.

C’est ainsi que j’ai appris et découvert mon grand-père maternel qu’hélas je n’ai jamais connu puisqu’il nous a quitté en 1934, donc bien avant ma naissance.

Grand-Papa avec, à sa droite, mes oncles Bobby, Alexis et Grand-Maman

Alphonse FLEURY a fait toute sa carrière professionnelle dans les chemins de fer en commençant comme « Chef du district Sud du PLM » pour terminer comme l’un des quatre directeurs du PLM (« la » compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon puis à la Méditerranée).

La Compagnie PLM avait regroupé, en 1855, quatre compagnies privées, à savoir, une pour chaque tronçon de la ligne de Paris à Vintimille qui avaient chacune son siège, sa direction, son personnel et ses propres ateliers de stockage et de réparation du matériel.

Il y avait ainsi le district de la Compagnie PL (Paris-Lyon) dont le siège était situé à Paris mais la direction opérationnelle était à Saint-Germain-des-Fossés dans l’Allier – c’était celle qui employait mon Grand-père.

La seconde Compagnie qui joignait Lyon à Avignon se nommait LLM (Lyon-La-Méditerranée),

La troisième, la Société Avignon-Marseille (via Tarascon et Arles où étaient installés les plus importants ateliers de réparation de matériel de la future SNCF devenus aujourd'hui un haut-lieu de culture - cliquer sur le lien pour en savoir plus),

Et enfin la quatrième, Marseille-Vintimille qui ont toutes quatre fusionnées en 1858 en un 1er temps en deux compagnies dont la PL (Paris-Lyon) et la LM (Lyon-Méditerranée).

Ceci explique que Saint-Germain-des-Fossés, dans l’Allier, a toujours été un nœud ferroviaire important équipé d’une gare de triage et une gare de voyageurs démesurées construites par Gustave EIFFEL dès 1854.

Mon Grand-père s’était lui-même installé à Roanne dont il était originaire.

« Grand-Maman » - c’est le sobriquet sous lequel elle est désignée dans presque tous les écrits que je possède - se nommait Jane-Nelcy BORNET du coté de son père et ROUSSEL du coté de sa maman (son prénom américain provient du choix de ses parents admiratifs et liés avec le nouveau monde), était, elle aussi, ce que l’on peut appeler une grande bourgeoise par son origine et son éducation.

Pensez un peu, en 1888, elle fût l’une des premières femmes à se présenter et obtenir le baccalauréat de philosophie !

Jane-Nelcy BORNET - ROUSSEL puis FLEURY à 50 ans.

Grand-maman, avec Maurice et Gaston FLEURY, les 2 aînés de Robert et Suzanne

Auvergnate, originaire de Clermont-Ferrand, je ne sais pas grand chose d'elle mais d'instinct, comme maman lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, je ne peux qu'extrapoler et je suis sûr que c'était une grande dame et un esprit éclairé.

Elle avait d'ailleurs eu la chance de faire des études secondaires et d’avoir eu Henri BERGSON, lui-même, comme professeur de philosophie au lycée de Clermont-Ferrand; d’ailleurs, je possède toujours un rouleau de ses rédactions de philo fort bien écrites, qui sont corrigées par BERGSON lui-même, et datées de l’année de son bac 1887/1888.

Petit aparté : Son oncle, un ROUSSEL, eut parmi d’autres, un fils qui eut le bonheur de prénommer une de ses filles Simone qui avait elle aussi de qui tenir !

Simone a eu en effet une brillante carrière de comédienne, plus connue sous son nom d’artiste… Mais je ne vous le donnerai pas car il suffit de dire comme Jean GABIN l'avait fait spontanément en tournant le film « Quai des Brumes » : t'as de beaux yeux, tu sais... des yeux, en effet, que l’on ne peut oublier !

Là, elle a 94 ans en février 2014 c'est-à-dire autant d'années que de films qu’elle à tournés !

Mais sa gentillesse et son regard sur le monde sont demeurés les mêmes.

Ma grande cousine épouse en 1942 Bill MARSHALL, un américain et eut avec lui, en 1944, un fils, Mike. Elle quitte Bill en 1946 pour rentrer en France avec Mike et poursuit seule sa carrière jusqu’à la rencontre avec Gérard OURY en 1958 lors du tournage du film « le Miroir à deux faces ».

Elle ne l’a plus quitté et poursuivra ses tournages avec Gérard dont elle restera la compagne jusqu’au décès du réalisateur en 2006.

Elle vivait retirée, depuis sa dernière apparition au Festival de Cannes en 2010!

Michèle MORGAN, son nom d'artiste,

nous a quitté à 96 ans, la veille de Noël 2016.

Alphonse FLEURY et Jane-Nelcy BORNET se marièrent, eux, en 1890.

Ils habitaient une petite maison au 5, de la rue Cuvier à Roanne. Et Ils eurent huit enfants dont six garçons et deux filles : Gaston, Marcel, Lucien, Simone, Robert, Juliette, Alexis, et le petit dernier Paul qui a toujours été surnommé « Bobby ».

J’en ai trouvé la raison depuis - Il s'agissait de mariages croisés : Simone, la fille aînée, avait épousé Paul HELMREICH, tandis que Suzanne HELMREICH, la sœur de Paul avait, elle, épousé le frère Robert… Et pour qu’il n’y ait aucune confusion de Paul, le petit frère Paul, fut « rebaptisé Bobby » tout simplement.

1915 - De gauche à droite, Simone, Robert, Alexis, Lucien, Mme ROUSSEL,

la maman de Michelle MORGAN, Marcel, Grand-Maman, Juliette.

La fratrie des six garçons a en partie suivi le cursus de leur père, à savoir, l’École des Arts et Métiers de Cluny, sauf le petit dernier, Bobby, qui avait fait, lui, l’école des textiles à Lyon.

Gaston, l’aîné, fût hélas le premier officier abattu de la grande guerre ce qui marqua très fort la vie de mon grand-père; il l'exprime d'ailleurs de façon touchante par un poème dans son petit carnet de réflexions maçonniques.

Ma maman, Juliette, la cadette, est née en 1899.

1918 : La portrait traditionnel du photographe... Juliette a 18 ans

1922 : Juliette a 22 ans, juste avant de partir aux USA

1939 : 40 ans, et 1 an avant son mariage... C'est vrai qu'elle était craquante !

1950 : 50 ans, un peu triste... 1963 : 63 ans, elle sait que c'est la fin !

Après avoir suivi une scolarité classique au Lycée de Roanne, elle avait choisie la voie de l'enseignement et, dès sa 22ème année, elle avait souhaité marcher sur les traces de sa maman qui était, elle aussi, allé en Amérique à une époque où bien peu de jeunes filles voyageaient pour découvrir le monde autrement qu’en émigrant.

Juliette a donc fait ses classes en Angleterre dès 1921 pour bien posséder la langue puis se lança en Amérique pour « faire la conquête de l’Ouest » disait-elle, en plaisantant.

Oh, elle n’arriva jamais plus loin que Lexington, une petite ville de la banlieue ouest de Boston où sa maman lui avait donné comme point de chute l’adresse de sa meilleure amie, qui était directrice d’école et qui, tout naturellement, s'est proposé d’embaucher Juliette comme enseignante-répétitrice de Français, ce qui lui permettait de découvrir « le nouveau monde ».

Elle fit plusieurs apparitions dans cette école à différentes périodes ce qui ne l’empêcha pas de revenir souvent à Roanne pendant les vacances scolaires voire en prenant des congés sabbatiques pour travailler à l'intendance du lycée de jeunes-filles de Roanne pour renflouer son porte-monnaie, et de découvrir entre temps le Maroc, l’Autriche et l’Angleterre, les joies de la glisse que bien peu de jeunes-filles pratiquaient autrefois car elle était curieuse de tout.

Au centre, maman, à l'extrême droite, tante Solette.

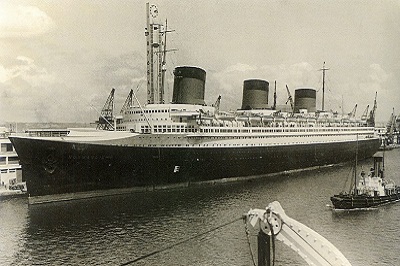

En 1934, lors de son dernier voyage Juliette eut la chance de prendre le plus grand paquebot du monde, à l’époque le ruban bleu « Normandie » (1850 passagers, 1350 hommes d’équipage, 314 m de long) mais il devait faire là, sa dernière traversée transatlantique Le Havre - Southampton - New-York où il fût hélas immobilisé car trop luxueux, donc trop onéreux - il n'arrivait plus à faire le plein de passagers.

Il fût alors désarmé pour être transformé en navire porteur de troupes sous le nom de « USS Lafayette » et enfin détruit lamentablement à quai à New-York par un incendie en 1942.

Dernier accostage du SS Normandie au Pier n° 5 à New-York...

Et sa fin dramatique (incendie en 1942)!

Juliette à bord du SS Normandie en 1934.

Peu après la mort de mon grand-père Alphonse, Jane-Nelcy, ma grand-mère vieillissante - Elle nous quitta juste à la déclaration de guerre, en 1940 - demanda à Juliette, sa fille cadette, la seule encore célibataire avec Bobby, de revenir à Roanne pour ne pas les laisser tous seuls et vivre auprès d’eux.

Maman revint donc vivre à Roanne en septembre 1936 en rentrant avec le paquebot « Champlain » et retrouva immédiatement son travail au lycée de Roanne comme intendante. Elle n’y demeura que deux ans.

En effet, dès 1938, avec sa sœur, Simone - mariée à Paul HELMREICH depuis les années 20 et qui avait déjà ses deux filles Colette et Jacqueline - et aidée de sa meilleure amie, Marthe LE BRET, elles projetèrent de créer une petite entreprise.

Toutes les trois, créèrent donc un atelier de confection de bonneterie en maille pour enfants, auquel elles donnèrent le nom de leurs trois prénoms contractés et assemblés en « Masilyette » dans lequel elles avaient voulu suggérer l’idée de la consonnance « Ma layette » puisque les vêtements dont elles avaient voulu faire leur spécialité n'étaient destinés qu'aux jeunes enfants.

Simone, la grande sœur, particulièrement douée en dessin se chargeait des patrons des modèles, Marthe qui avait épousé un breton, Marc Le BRET qui lui-même avait fait la même école des textiles que Bobby FLEURY à Lyon.

Marc avait déjà une expérience de la bonneterie puisqu’il faisait fonctionner depuis plusieurs années un atelier de bonneterie devenu florissant auquel il avait donné le nom de ses deux enfants « Toto et Ninon ». Il s’était chargé de la partie technique, quant à Juliette, son rôle était d’assurer la logistique.

Marthe et Marc Le Bret (en uniforme de la Basane),

tout fier de poser devant sa Renault Viva-quatre Grand Sport 1938,

une énorme limousine de 25 Cv !

Là où résidait l’innovation par rapport à ce qui existait déjà, notamment avec « Toto et Ninon » est qu’elles avaient installé leurs métiers à tricoter dans des fermes du coteau Roannais où elles offraient ainsi un complément de revenus non négligeable aux fermières.

Juliette, son frère Alexis, et son épouse Solette,

à coté de sa Rosalie Citroën...

Juliette faisait, avec une automobile Rosalie Citroën, la tournée des fermes pour récupérer l’ouvrage, tout en distribuant la laine et les patrons des différentes pièces de vêtement à réaliser, qui étaient assemblés à Roanne dans le petit atelier que dirigeait Marc Le BRET, « le commercial » de l’équipe, et le mari de ma marraine que tout le monde affubla d’ailleurs du surnom de « Parrain » par la suite.

Marc Le Bret en bel uniforme militaire et Marthe

A gauche : Marthe (je n’ai pas pu identifier le jeune homme à sa droite),

A droite: Marthe, Marc avec Alexis et Solette, et la petite Ninon tout à gauche

Dans le parc de leur maison de Roanne, il y avait une biche dont je me souviens très bien,

Comme je n’ai pu dater ces 2 photos celle que j’ai connue n’était peut-être pas celle-là !

Annick dite « Ninon », Olivier dit « Toto », Marthe, Juliette,

je ne reconnais pas les extrêmes à gauche et à droite...

Nous reviendrons sur Juliette plus loin.

B – La famille Paternelle de Marc et Jane-Nelcy

Coté paternel, j’ai déjà longuement parlé du « Papet », Albert PAIRET, dans d’autres articles (cf. : entre autres, mes conférences intitulées NOMBRE D'OR ET HARMONIE ou L’ÉGLISE VAUDOISE ou encore LA CHARTREUSE DE VILLENEUVE) car il a beaucoup marqué ma jeunesse.

Mon grand-père paternel qu'on nommait « le Papet », vous vous en doutez, est, de loin, l'un des êtres qui m'a le plus impressionné parce qu'il a été le complice de ma petite enfance et de mon « âge bête » et il avait le temps, lui, de me faire découvrir la vie.

Le Papet Albert, un « gavot » dont la famille a toujours vécu là, dans les montagnes des Alpes de Haute Provence de mémoire d'homme était un sage, un athée, un libre penseur, et un partisan SFIO, tout à la fois, bref, ce genre d'homme qui effraye votre foi comme les fauves effrayent votre chair.

Mais est-on bien sûr que les fauves soient une erreur de Dieu ?

Il faut noter que le patronyme de la famille PEYRET ne s’orthographie pas comme celui du Papet, de mon père ou le miens par une bizarrerie de l’état civil qu’on n’a jamais pu faire modifier.

Il avait été enregistré par la secrétaire de mairie de Saint-Mandrier « qui n'était pas d'ici » et qui l'a écrit « PAÏRET » sur les registres comme elle l'entendait phonétiquement lorsque l'arrière grand-père Siffroy, qui était alors maire de Saint-Mandrier, lui avait laissé le soin de déclarer son fils!

Le patronyme PEYRET ou en phonétique « PAÏRET » ou « PAILLERET » veut dire en provençal « petit oiseau qui vit dans la paille », et de là, on a eu vite fait d'extrapoler au fil des siècles en « petit berger » qui forcément vit dans la paille de ses brebis.

La famille maternelle du Papet, les PONS, faisait de la « basane » depuis des générations dans les Alpes Cottiennes; elle était originaire de la vallée d’Ubaye qui marque la frontière entre les deux départements des Basses et Hautes Alpes, dans la République des ESCARTONS où s’étaient réfugiés les parpaillots cévenols après la traque des réformés au XVIème siècle.

La « basane », c'est aussi un mot provençal qui désigne la fine peau de l'agneau de moins de six mois. Ça ressemble à ce que l'on appelle de la peau de chamois et c'est très souple et résistant à l'usure quand c'est correctement tanné dans les règles de l'Art.

Pour cette qualité, la « basane » servait autrefois à doubler le fond des pantalons des cavaliers pour les empêcher de s’user...

En effet, pour cet usage, mes ancêtres PONS élevaient des brebis, mais uniquement pour la production des agneaux et leur peau qui étaient autrefois, avec la lavande, la culture de l’olivier et de l’amandier, le fleuron des produits régionaux des Basses Alpes (c’est bien connu, l’agneau de Sisteron est désormais labellisé!)

Mon arrière-grand père, Siffroy PEYRET (1844 – 1908), lui, est né à Saint-Mandrier, dans le Var (c’est la presqu’ile qui est juste en face de Toulon) où il a fait toute sa carrière dans l’administration de l’hôpital militaire et où ses parents, lettrés comme il se devait dans la République des Escartons, quittant la vallée d’Ubaye, s’étaient établis lors de la monarchie de juillet vers 1836 pour fuir certaines exactions religieuses (Ils étaient Vaudois... Et si vous n'en avez jamais entendu parler, vous pouvez les découvrir dans mon article que je leur ai consacré en cliquant ici).

Siffroy s’était marié avec une jeune fille autochtone, Euphrasie FOUQUES, et ils eurent trois enfants, Valentine, Jeanne et Eugène, mais elle mourut lors de l’accouchement du quatrième qui ne survécut pas.

Alors, encouragé à se remarier par sa propre belle famille, les FOUQUES, pour pouvoir élever ses trois enfants, il se remaria très rapidement en secondes noces avec une autre jeune fille, Marie PONS (1853 – 1917) dont il eut deux enfants, Albert et Émilie.

Albert..., c’était mon Papet, et il est né en 1888.

Le Papet Albert PAIRET un an avant sa mort en 1953

Comme il était fort intelligent mais n’était, lui, pas spécialement doué pour les études, bien qu’il fût très appliqué dans tout ce qu’il faisait, après s’être formé au métier de tailleur de pierre chez les compagnons du devoir, il avait été attiré par l’aventure militaire en s’engageant dans la légion étrangère comme artificier à l'issue de son service militaire.

De fait, il participât aux nombreuses campagnes de la légion en Afrique, en Indochine, au Tonkin, en Grèce, en Syrie, et au Maroc, et il a décroché en prenant sa retraite de militaire à 50 ans comme il y avait droit.

Mais, à moins d’intégrer une des ces pensions d’anciens légionnaires, je dirais des mouroirs comme celui de Trets à Aix en Provence dont un des oncles de Martine, l’oncle Jean, prêtre OMI, a été l’aumônier, et parce qu’il avait toujours à charge Baptistine, ma grand-mère, une retraite de sergent démineur de la Légion était quelque peu insuffisante pour vivre décemment.

Il entama alors une seconde carrière, en un 1er temps en acceptant un emploi de garde-champêtre à Céreste dans les Basses Alpes (ce genre d'emploi était réservé aux militaires méritants), puis en tant que mineur dans une mine de la société minière Peñarroya à la Plagne, dans les Alpes, où l’embaucha mon père (tout comme il y fit entrer, à la même époque, son propre Frère aîné, Raymond) et poursuivit son cursus pendant la guerre, à Cabasse où l’on exploitait de la bauxite pour le terminer à la réouverture de la mine des Malines à Saint-Laurent-le-minier dans le Gard où étaient exploités des minerais de zinc et de plomb.

J'en ai d'ailleurs retrouvé une photo souvenir un jour où nous étions allé le voir dans le Gard, à Saint Laurent-le-Minier.

Jane-Nelcy, Marc avec la cousine Colette PAIRET, fille de Raymond à Pâques 1948.

Dans l’immédiat après guerre, mon grand-père reprit alors l’exploitation de la bergerie familiale à Ubaye pour faire de la « basane » jusqu’à ce qu’il en soit exproprié par l’EDF en 1951 pour la construction du barrage de Serre-Ponçon.

Ubaye ce fut un paradis pour moi, petit provençal qui passait la plus grande partie de ses vacances scolaires chez mon Papet. Il faut dire que la bergerie du Papet ne manquait pas d'attraits.

D'abord il n'y avait ni eau, ni électricité. L'eau, elle coulait à la fontaine dans la cour de la ferme et ma grand mère lui préférait celle du puits car elle était plus fraîche.

Moi, je préférais celle de la fontaine où ma soeur Jane-Nelcy et moi-même faisions notre toilette, car il n'y avait pas de salle de bain dans la bergerie, et on avait l'habitude de faire sa toilette dehors, devant la bergerie dans une cuvette en tôle émaillée posée sur une table en pierre a coté du puît, fermé bien entendu par une grille en fer forgé par sécurité.

Cette fontaine, équipée de deux robinets parce que deux sources différentes l'approvisionnait, un de mes copains, tailleur de pierre, me l'a retaillée à l'identique mais au tiers, autant dire en miniature. C'est que son bassin qui servait à la fois de bugade à la Mamy et d'abreuvoir pour les bêtes mesurait 4,50 m de long... Mais je l'ai maintenant tous les jours sous les yeux puisque je l'ai installée sur la terrasse de notre maison de Villeneuve.

Reproduction de la bugade du Papet

L’électricité, on peut très bien s'en passer... et le Papet, comme par prémonition, avait bien raison de s'en passer puisque c'est à cause d'elle et de l'EDF qu'on a perdu notre paradis, aujourd'hui enseveli sous le lac du barrage de Serre-Ponçon !

Il ne peut pas comprendre celui qui n'a jamais fait une veillée au coin de la cheminée dans laquelle le Papet avait installé deux caqueteuses (sortes de banquettes en bois qui entouraient le foyer - j'en ai conservé une à la maison) pour se tenir chaud l'hiver à l'intérieur de l'âtre et boire la tisane le soir en nous racontant des histoires.

Après le souper, en effet, on allait s'installer dans l'âtre de la cheminée et le Papet nous racontait des contes de Daudet, de Mistral, des tirades de Pagnol, ou des vieilles histoires provençales de loups ou de farfadets qu'il connaissait par cœur et qui nous faisaient tantôt rire aux éclats ou tantôt trembler.

D'ailleurs, il m'en avait fait apprendre quelques unes parmi les meilleures de Daudet et de Pagnol, et vous pouvez me demander de vous en réciter... 70 ans après... Je m'en souviens encore !

Puis, on allait se coucher avec une lampe « Pigeon », une petite lampe à pétrole dont la mèche était protégée par un verre, mais surtout dont le pétrole ne pouvait s'échapper car il était absorbé par une sorte de coton qui occupait la totalité du réservoir et s'en gorgeait quand on la remplissait.

C'est que notre chambre était installée sur une mezzanine qui surplombait la bergerie, juste a coté du grenier où était stocké le foin pour nourrir les bêtes l'hiver... et il n'aurait pas fallu y mettre le feu !

Deux Caqueteuses, et la lampe-pigeon du Papet que j'ai récupérée...

Dans la mezzanine, le Papet avait fabriqué deux coffres en clouant quatre planches pour ma sœur et pour moi et la Mamet avait cousu une sorte de sac qu'elle avait remplis de barbe de maïs. C'était notre matelas, bien épais, qui entrait dans les coffres.

Quand on se retournait avant de s'endormir je me souviens encore du crissement du maïs dans mon matelas... Et l'hiver, pour que l'on ait pas froid, la Mamet nous réchauffait le lit avec une brique qu'elle avait fait chauffer dans le four de la cuisinière et avait empaqueté dans un torchon.

Et on s'endormait, heureux et tranquille, au son étouffé des brebis entassées juste au dessous de nous dans la bergerie dont s'exhalait une odeur de suint caractéristique dont je sens encore les effluves dans mes narines. Ça nous rassurait de les savoir là, après les histoires de loups garous !

Mon Papet en effet, élevait ses brebis non pour la laine ou pour la viande mais pour la « basane ». La Basane, comme dit plus haut, c'est un mot provençal qui désigne la peau de l'agneau de moins de 6 mois. Elle ressemble à de la peau de chamois, très fine et très résistante à la fois.

Dans les dictionnaires Robert ou Larousse on trouve ce mot qui nous est signalé avoir comme étymologie le provençal pour désigner la doublure.

La basane servait à doubler le fond des pantalons des cavaliers, voire à protéger les parties de la selle qui sont en contact avec le cavalier parce que la basane est douce, fine et pratiquement inusable quand elle est bien tannée.

Le Papet montait chaque mois à la foire d'Embrun pour les écouler. En fait il les vendait toujours au même négociant qui les revendait à une usine de Nîmes qui tissait de la toile à la trame croisée spécialement, pour fabriquer les pantalons des gardians ou des militaires.

C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on nomme dans l'armée la « basane » la cavalerie. Les Cavaliers de l'armée ignorent certainement l'origine de cette appellation !

Il y a quelques jours, Michelle CRAPONNE, notre « maîtresse » de provençal nous a demandé à chacun d'écrire une petite anecdote de sa jeunesse pour nous entraîner au thème. Pour ma part j'ai donc spontanément écrit un petit texte en ce qui concerne mon Papet.

Le voici en Provençal, quelle belle langue chantante et imagée ! :

Moun Pepei gardavo de fade non pèr la lana, mai pèr la basano.

Cade fin de mes sénonavo a puncho d'aubo emè sa miolo « Parpaioun » pèr vendre si peù a la fiere d'Embrun. E co que m'agradavo ero dana em'éu de can lou soulèu se leva de darrié li mourre.

Quouro avé vendu tàùtte ses pèu annavo coumpa tout ço que l'oustala do poudiè produrre et que ie fasiè mestié : le brouqueto, la sau, lou petroli etc... e se pèr cas oublidavo quoucaren se fasié espoùssa per la Grand.

Per me faire plèsi m'oufrissiè lou journau de « Mickey » e de Malakoff (de lipetarie de Végécao) ou de « Pipo Frès » (Aspire-frais)!

Avans de s'entourna a l'oustau s'arrestavo, mai que d'un cop, au café per beùre la cibeco... Urousamen que « Parpaioun » counèissie ben lo camin de l'oustau...!

Autrement dit en bon français : Mon « Papet » élevait des brebis non pas pour la laine mais pour la basane.

Chaque fin de mois, il partait au petit jour avec sa mule « Parpaioun » (en Provençal ça se traduit par « Papillon » - cf. Ecoutez la chanson qu'en a fait Joe Akapsimas en début d'article...) pour les vendre à la foire d'Embrun. Et ce qui me plaisait tout particulièrement était de l'accompagner vers les 5h00 du matin, juste au lever du soleil qui pointait au dessus des montagnes pour arriver à temps.

Après avoir vendu toutes ses peaux toujours au même négociant, il allait acheter tout ce qu'il ne pouvait produire à la ferme et dont il avait absolument besoin, à savoir des allumettes, du sel, du pétrole pour les lampes sans oublier les commandes spéciales de la Mamet... et quand il en oubliait quelques unes, je ne vous dis pas comment il se faisait secouer les puces par la Mamet au retour!

Pour me faire plaisir, il n'oubliait jamais de m'acheter le Journal de Mickey, et mes petites Madeleines de Proust en l’occurrence du « Malakoff » (une espèce d'ersatz de chocolat végétal fabriqué après la guerre avec du Végécao qui avait un goût sublime de noisettes et qui tenait son nom du fait qu'il était fabriqué par le chocolatier CEMOI à Malakoff dans la banlieue Parisienne) ainsi que de « l'Aspire-Frais » (en fait, des petits sachets de papier sulfurisé qui contenaient du sucre glace aromatisé à l'acide citrique que l'on aspirait avec une paille de réglisse ZAN comme un gros macaroni et qui pétillait dans la bouche en laissant une impression de fraîcheur!...) La joie pure, quoi !

Avant de redescendre à la bergerie à Ubaye, bien entendu, il n'omettait jamais de s'arrêter plus d'une fois dans les cafés qui jalonnaient le chemin pour boire un pastis avec les copains et m'offrir des « Diabolo Grenadine »; heureusement que sa mule « Parpaioun » connaissait bien le chemin de la bergerie!...

Suivant la suggestion de ma maman, ne voulant pas laisser le soin à l’EDF de démolir la bergerie dont les murs, en s'écroulant dans le fond du lac s'ils n'avaient pas été détruits risquaient de faire des remous et d'endommager la digue du barrage car elle se trouvait précisément à l'endroit ou aujourd'hui est captée l'eau du déversoir de crues et du canal de la Durance, il participa lui-même à la démolition de sa bergerie.

Il en récupéra tous ses matériaux (portes, fenêtres, volets, poutres, tuiles, pierres angulaires, etc.) qui furent transportés à Manosque sur le terrain du « cabanon » que maman avait acheté à Madame JULIANY (j’en parle plus loin), la propriétaire de la maison que nous occupions, place des Marchands à Manosque.

Ce cabanon était situé à mi-pente de la Thomassine, l’une des sept collines de Manosque.

Le Papet se retira alors avec ses brebis dans une bergerie louée en métairie près du petit village de La Cadière-d’Azur situé dans le Var entre Bandol et Toulon.

La Cadière-d'Azur vue de la métairie... il n'y a pas longtemps !

Puis, ne pouvant plus garder leurs brebis, la Mamet Baptistine et le Papet se retirèrent dans l’ancien moulin à huile de la Cadière-d’Azur où nous avons passé de mémorables vacances scolaires après un bref passage à Céreste dans les Basses-Alpes où, profitant de son statut de retraité militaire prioritaire il s'était fait embaucher comme garde-champêtre.

Appelé en renfort par Papa, et avec l’aide d’un harki de la légion avec qui il avait fait une partie de sa carrière, le Papet s'était installé dans un cabanon de fortune sur le terrain de Manosque où il s'était proposé de creuser dans le rocher à coups de dynamite la cave de notre nouvelle maison que mon père construisait avec les éléments de la bergerie d’Ubaye.

C'est lors de l’une de ses nombreuses visites à Manosque où il jouait bénévolement de la trompette en compagnie d’AMODRU, son ami de toujours, que le 10 mai 1954, en défilant avec la fanfare de Manosque à la « fête du Soubeyran », qu’il eut une crise cardiaque et nous quitta, suivi d’Amodru atteint d’une crise cardiaque le même jour que lui, lorsqu’il apprît qu’Albert « était passé ».

Ma Grand-mère maternelle, la Mamet Baptistine GARCIN, était, elle, originaire d'Entrevaux, chef-lieu de canton de la haute vallée du Var dans la descente du col de la Cayolle où elle est née en 1889.

La Mamet GARCIN-PAIRET en 1962

Sa famille y tenait le relais de poste situé sur la route de Digne à Nice à même distance de ces deux villes. Mais les vicissitudes de la vie avaient conduit ses parents à Saint-Mandrier où il y avait un très important hôpital militaire. Son père y assurait l’intendance et elle-même, Baptistine, avait été embauchée comme aide-soignante.

Ils se marièrent à Saint-Mandrier dans le Var.

Ils eurent trois fils dont Raymond, l’aîné, puis Siffroy, qui n’a vécu que quelques semaines en 1913 et Jean, mon père, l’année suivante.

Mon père, est né en 1914 à Saint-Mandrier, et à l’école communale de Saint-Mandrier, il eut la chance d’être remarqué par son instituteur qui, le prenant en affection, l’a poussé à poursuivre ses études à l'Ecole ROUVIERE à Toulon pour le secondaire.

C'est le même homme qui poussa mon père à se présenter dans quelques grandes écoles, et c'est ainsi que Papa intégra l’École des Mines d’Alès où il fût accueilli par le concierge-appariteur de l'école qui, dès son arrivée à Alès, le prit sous sa protection et pour lequel Papa a toujours conservé un attachement indéfectible. Il s'agissait de Jules GONTARD et sa femme Marguerite...

Avec ma sœur, nous les avons très bien connus, et adopté à notre tour en les nommant « Tonton Guite » et « Tata Guite » à qui nous allions régulièrement rendre visite; ils faisaient partie de la famille !

Que de bons souvenirs passés dans sa vigne au dessus d'Alès. Lors d'un anniversaire, Tonton Guite m'avait offert un trésor ! Je veux parler d'une petite machine à vapeur d'enfant que j'ai longtemps conservée (c'est la même dont je parle dans mon article sur LA MACHINE A VAPEUR DE WATT)...

Lorsque mon père a quitté l'Ecole, les GONTARD ont adopté une fille que nous avons connue sous son nom de femme mariée, Mme PREEL, qui elle-même avait épousé un imprimeur d'Alès.

« Tonton Guite », à l'entrée de l'EMA, l'Ecole des Mines d'Alès en 1936...

A l’époque, l'EMA ne formait que des contremaîtres pour les mines mais les trois premiers de chaque promotion en sortaient avec le titre d’ingénieur. Papa fût le « Papès de la 36 » à savoir le major de la promo 1936.

Il fit son service militaire immédiatement après sa sortie de l'Ecole des Mines, comme sergent, dans le régiment du génie à Avignon, mais je suis incapable de retrouver quand il fut démobilisé...

Papa, avec son équipe du Génie à Avignon en 1937 et leur mascotte !

En tous cas, dès sa démobilisation que je situe en 1938, son premier emploi lui fut offert sur un plateau par la société minière Peñarroya qui « s’approvisionnait » en main d’œuvre qualifiée à l’EMA (l’École des Mines d’Alès).

En effet, ayant changé de stratégie pour assurer son avenir, cette importante entreprise minière reprenait, en France, pour les exploiter, de nombreuses mines, connues depuis longtemps qui avaient fait l’objet de petites exploitations et avaient été abandonnées parce qu'elles n'étaient plus rentables.

Mais avec des outils modernes, il redevenait intéressant de les exploiter: ainsi, Saint-Sébastien d’Aigrefeuille (Gard), Peyrebrune (Tarn), La Loubatière (Aude), Villemagne (à Camprieu, dans le Gard) où l’on produisait essentiellement des minerais de plomb et de cuivre argentifère ainsi que d'autres métaux non ferreux.

Papa, Jean PAIRET, en 1939, il a 25 ans !

Cette recherche d’exploitations en France, était basée, à ses débuts, sur le réexamen systématique de gisements connus, ayant fait l’objet d’exploitations partielles, dont certaines étaient cependant importantes pour l’époque.

Ainsi, le premier poste de Papa fut l’exploitation de la mine de La Plagne (Savoie) qui, depuis 1810, avait produit pas moins de 140 000 tonnes de plomb et 360 tonnes d’argent.

Tout comme Papa avait fait embaucher comme mineur son propre père désœuvré après avoir pris sa retraite et quitté l’armée, il y fit aussi embaucher son frère aîné, mon oncle Raymond PAIRET, qui commença ainsi sa carrière à la société minière Peñarroya comme mineur après quelques années embarqué comme mécanicien de la Marine qui avait été formé à l'école des Mousses de Saint-Mandrier.

Raymond devint rapidement contremaître puis au fil de ses nouvelles affectations, il fut promu à différentes fonctions jusqu'au titre « d'ingénieur maison » et ne quitta jamais la Peñarroya après avoir suivi cette société dans presque tous ses projets à partir de 1938, depuis l'exploitation des petites mines de métaux non-ferreux ré-ouvertes en France en passant par la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, le Chili, pour la terminer à la direction de la plus grande laverie du Groupe située à Noyelles-Godault dans le nord.

Mais on en reparlera car l’histoire n’est qu’un éternel recommencement… J'ai moi-même travaillé à la Mine de Noyelles-Godault !

Papa (à droite) et son chien « Big » à la Plagne.

Papa, tout en travaillant à la mine de La Plagne, se spécialisait également en hydrologie et géologie, deux matières qu’il avait découvertes à l’Ecole des Mines et qui l’avaient passionnées, ce qui ne tarda pas à le faire remarquer par son employeur qui l’envoya sur quelques autres gisements dans l’Isère et la Drôme que la Peñarroya pensait pouvoir réactiver.

Et c’est ainsi que mon père rencontra ma mère… ! En vérité, ils n‘étaient pas du tout destinés à se rencontrer, du fait de leurs origines vraiment différentes, mais il est des destinées curieuses et inattendues.

Papa, après son service militaire dès 1938, célibataire, après avoir fait ses preuves à la Plagne, travaillait donc à la veille de la guerre dans une des mines de la Peñarroya dans l’Isère.

Il s’était installé dans une « pension de famille » où, tous les soirs après le travail, il rencontrait Alexis FLEURY, un autre jeune ingénieur qui travaillait pour une entreprise de travaux publics de Clermont-Ferrand à la construction du barrage du Sautet sur le Drac non loin de Corps, dans l'Isère.

Le Barrage du Sautet en construction, à gauche, et fini, à droite.

Tout naturellement ils sympathisèrent. Alexis qui était originaire de Roanne rentrait presque toutes les fins de semaine dans sa famille mais il avait remarqué que Jean demeurait sagement à la pension de famille.

C’est que Jean n’avait aucune envie de rentrer à Saint-Mandrier ou demeurait sa mère tandis que son père, qu’il avait fait embaucher par sa société pour arrondir ses fins de mois, travaillait dans le Gard dans une autre mine.

Alors, Alexis eut la gentillesse d’inviter Jean à plusieurs reprises chez lui à Roanne où l’attendaient sa maman demeurée seule avec sa sœur Juliette et son épouse, Solange, surnommée Solette, originaire de Saint-Martin-d’Estreaux.

C’est tout simplement ainsi qu’il rencontra Juliette pourtant de 14 ans plus âgée que lui.

Les événements et l’appel du Général de Gaulle le 18 juin 1940 précipitèrent les choses… Juliette qui parcourait régulièrement de ferme en ferme tout le Coteau Roannais avec sa petite auto Citroën Rosalie, n’avait pas tardé à attirer l’attention des quelques hommes qui, à Roanne, avaient commencé à mettre en place un dispositif complexe, mais efficace, pour mettre à l'abri des personnes menacées, des résistants, des juifs ou des réfractaires au STO.

Par un noyautage des administrations publiques, ils avaient organisé un service de fausses cartes d'identité et des filières d'évasion, et pour subvenir aux besoins courants de leurs membres et porter secours aux familles privées de ressources, ils s'approvisionnaient en cartes de rationnement par les moyens les plus variés.

Tout naturellement, pour améliorer encore leur organisation deux hommes avaient observé Juliette; Elie VIEUX, un instituteur de Roanne et son « chef », Georges BERNHEIM un militaire de métier qui, démobilisé en 1939, avait trouvé un emploi aux papéteries roannaises mais avait repris du service dans la clandestinité comme responsable du Mouvement Unis de Resistance à Roanne.

Tous deux l’approchèrent pour lui demander de les aider sur un plan logistique en profitant de son statut qui lui permettait de circuler librement sans être inquiétée dans toute la région avec un « Sonderausweis » (un laissez-passer spécial réservé aux professionnels).

Un grand résistant Roannais qui a consacré sa vie

Pour que la France demeure libre : Elie VIEUX, un instituteur

Et c’est ainsi que Juliette mit un pied dans la clandestinité et sollicita un jour Jean qui allait devenir mon père pour abriter dans sa mine, en les faisant inscrire de façon apparemment légale sur le rôle des mineurs, une trentaine de résistants Roannais qui étaient inquiétés par l’occupant, et qu’il planqua, de fait, un certain temps, dans une galerie de mine désaffectée.

De cette période, je n’ai jamais entendu parler par mes parents sauf en des termes complètement abscons que je ne pouvais comprendre. Ce n’est que bien après la disparition de ma maman que son amie d’enfance, et ma marraine, Marthe Le BRET, me donna quelques explications…

Ma sœur, Jane-Nelcy et moi avions souvent entendu de la bouche de notre père, « mange ta soupe, sinon, quarante jours sous une benne et tu verras si tu ne la trouves pas délicieuse ! »

Nous ignorions pourquoi il brandissait une telle menace bizarre et incompréhensible mais nous ne nous étions jamais hasardés à lui poser la question.

Une benne de wagonnet des mines, c'est ça, et une galerie, ça !

En fait, il faisait allusion à la traque des maquisards par les Allemands dans le Vercors qui, ayant appris par des collabos que des hommes se cachaient dans la mine que dirigeait Papa, ils firent sauter le puits de la mine pour l'inonder en détournant la petite rivière, ce qui condamnait la trentaine de résistants qui s’y étaient réfugié à une mort certaine.

Après le passage des allemands, les mineurs mirent « quarante jours » à déblayer le puits et pomper l'eau pour accéder au niveau de la galerie où s’étaient réfugiés les résistants…

Ils avaient tous survécus à 40 jours d'enfermement dans le noir, sauf un seul, en s’abritant des chutes de pierres sous les wagonnets renversés et en buvant l’eau qui suintait sur les parois après avoir épuisé leurs quelques provisions. Papa ne nous avait jamais parlé de cela, mais sa menace y faisait clairement allusion !

C’est ma marraine, Marthe qui évoqua l’anecdote, un jour, lorsque je l’interrogeais sur ses relations amicales avec Maman.

En effet, je lui fis part incidemment dans une conversation des paroles de Papa, incompréhensibles pour nous, quant aux « 40 jours sous une benne » ainsi que mon étonnement d’avoir constaté la présence du sous-préfet de Montbrison et d’une délégation d’anciens combattants de la Loire avec leurs drapeaux aux obsèques de Maman à Saint-Galmier.

Bien évidemment, arrivés à ce point entre Juliette et Jean, des liens se nouèrent.

Bref, Jean épousa Juliette début 1940 sans cérémonie ni fête particulière, parce qu’elle venait de perdre sa maman, et puis c’était la guerre, on ne pouvait pas se déplacer facilement.

Je n'ai retrouvé d'ailleurs absolument aucune photo de leur mariage dans les albums de famille, seulement ce faire-part laconique indiquant la bénédiction nuptiale « dans la plus stricte intimité ».

Faire-part du mariage de Jean avec Juliette le 4 juin 1941 à Roanne

Papa le fit probablement par amour, mais avec le recul du temps, le statut d’éducation bourgeoise de Juliette ne fut probablement pas étranger non plus au rapprochement qui manifestement flattait mon père.

C’est en tout cas la seule explication que j’ai pu trouver pour la suite de ce que ma sœur et moi avons vécu en famille dans notre adolescence sans que l’on ne s’en soit jamais rendu compte de rien, je dois le préciser.

La plupart de ceux de la famille PEYRET dont je viens de vous parler ont été inhumé au cimetière de Saint-Mandrier dans le caveau de famille, au sommet de la colline qui domine la presqu'île de Saint-Mandrier face à la rade au nord, de la pleine mer au sud, et des îles du Levant à l'est.

La pierre tombale du caveau de famille à Saint-Mandrier,

un vrai registre d'état civil !

C - Arrivée des deux premiers enfants PAIRET et leur Adolescence

Je dis les deux premiers, parce qu'il y en a eu huit au total...!

Juliette fut une première fois enceinte en 1941, mais elle fit une fausse couche. Sa deuxième grossesse enfanta Marc en 1942 à Valence. Elle avait 42 ans !

Les trois premières photos de l'album de Marc à Valence…

Jean, à cette époque, avait projeté de quitter la Société Minière Peñarroya pour laquelle il poursuivait son travail de remise en exploitation de petites mines de métaux non ferreux dans le Vercors, car il ne pouvait se fixer avec sa petite famille puisqu’il devait se déplacer souvent d’une mine à l’autre ; il avait donc trouvé plus pratique d’installer Juliette à Valence où il espérait bien pouvoir obtenir un poste auprès du service des TPE (Travaux Public de l’état)… qu’il n’obtint en fait qu’à la fin de la guerre.

Entre temps, Jane-Nelcy, ma sœur, arrivait comme moi à Valence deux ans après, en 1944.

En triant de vieux papiers laissés par maman, j’ai retrouvé sur un petit carnet le résumé des événements qui sont survenus à Valence en août 1944 (et en ai scanné un feuillet !) et quelques photos un peu avant la libération par les FFI qui ne s’est faite que le 4 septembre 1944. C’est édifiant !

Le pont suspendu de Valence sur le Rhône

Nous avons ainsi vécu dès notre naissance et jusqu’à l’immédiat après guerre dans une petite maison de ville avec un jardinet derrière, au n° 80, de la rue de L’Isle, à Valence, jusqu’en mai 1945.

Marc, juillet 1943...

Septembre 1943, 1 an, ça tient à peu prés debout mais grâce à « Big »,

le chien de Papa!

En novembre 1944, Au bout de la rue de l'Isle,

Marc essaye de pousser le landau...

En avril 1945, Marc, 2 ans 1/2

Et « le » portrait traditionnel du photographe en studio…

A Valence en 1944, la vie n’est pas facile. La zone est occupée de fait parce qu’on vit sous les bombardements et toutes les marchandises qu'elles soient alimentaires, vêtements, ou autres besoins de la vie courante manquent en ville.

Je me souviens encore du mugissement lugubre des sirènes qui annonçaient les bombardements. Je devais me tenir débout dans mon lit, et maman m’emmenait roulé dans une couverture dans une cave tout au bout de la rue de l’Isle.

Pendant longtemps le panneau « abri pour 60 personnes » est resté fixé à l’entrée de ce petit immeuble !

Dans le jardinet, Maman élève des lapins et des poules et plante quelques légumes. Je me souviens l’avoir vu couper des pommes de terre en quatre ou cinq morceaux en repérant les germes pour faire un peu plus de plants.

Elle s’était également procurée avec tous les carnets de rationnement qu’elle avait pu trouver, des tickets de médicaments pour des suppositoires à la glycérine qu’elle faisait fondre dans une poêle pour les utiliser comme de l’huile de friture !

Comme probablement des milliers d'autres gosses du papy-boum, j'ai entendu parler de rutabagas et de topinambours... Quoique, j'ai eu la curiosité de manger des deux, quelques années après, et si le rutabaga ça vaut pas un navet, le topinambour c'est délicieux comme un cœur d'artichaut et en plus ça fait de belles fleurs qui ressemblent à des gaillardes !

La famille, située dans la zone occupée, ne pouvait plus correspondre correctement avec nous qu’avec des cartes postales sommaires officielles (cf. ci-dessous)

Carte postale Recto...

J'ai laissé en grand le verso de la carte pour se rendre compte de l’inanité de l’arbitraire !

Et, quelques jours après la libération, en mai 1945, Papa apprend enfin sa mutation au service des mines de l’état… mais pas à Valence, comme il l’espérait… à Saint-Etienne, ce qui nécessite un déménagement après que Papa soit allé reconnaître les lieux !

On va donc y adjoindre dix autres tranches de vie, presque tous protégés par le même mot de passe, le patronyme de ma maman (exception faite des N° 1, N° 5, N° 7, N° 9 et 10, que j'ai volontairement laissé en clair car ils sont très instructifs pour nos lecteurs lambdas), dont :

1 - « LES ORIGINES DE LA FAMILLE... » (en clair) de 1852 à 1945

2 - « DES PREMIERS PAS AU SERVICE MILITAIRE... » de 1945 à 1965

3 - « L’APPRENTISSAGE DE LA VIE DU RAVI DE LA CRÈCHE… » de 1965 à 1973

4 - « LA VIE A DEUX… ENFIN C’EST-CE QU’ON CROYAIT ! » de 1974 à 1987

5 - « TOUS POUR UN, UN POUR TOUS - LE SYSTÈME INTERMARCHÉ » (en Clair) de 1985 à 1990

6 - « ENFIN ADULTES ! Euhh… C’EST-CE QU’ON PENSAIT ... » de 1988 à 2003

7 - « MON AVENTURE SOVIÉTIQUE ("Saison 1") » (en clair) de 1990 à 1994

8 - « MON AVENTURE SOVIÉTIQUE ("Saison 2") » de 1994 à 2002

Bonus - « MARTINE DECOUVRE LE PAYS DES "LENDEMAINS QUI CHANTENT" » (en Clair) en 1998

9 - « RETOUR AUX SOURCES » (en Clair) de 2003 à 2018

10 - « L'ÉPITAPHE DU RAVI DE LA CRECHE » (en Clair mais en cours de rédaction) de 2019 à... Pourvu que ça dure encore un peu ! J'aimerais tant pouvoir assister au démarrage d'ITER qui risque fort de chambouler l'avenir de notre civilisation... dans le bon sens. Et, rêvez un peu... une énergie électrique qui serait quasiment gratuite, hormis l'investissement ! C'est que je me suis fixé comme objectif l'exemple d'Edgar MAURIN...

Ils contiennent tous les aléas d’une vie professionnelle quelque peu éclectique, mais bien remplie !

NB : avec les cinq autres enfants PAIRET... après Marc et Jane-Nelcy il y a eu Anne, Luc, Lydie, Matthieu et François et en attendant que Martine rédige la saga de sa famille SOUDAN - HANIQUE... François PAIRET, mon plus jeune frère, m'avait scanné et envoyé un arbre généalogique de la famille PAIRET qui s'étale de 1765 à 1975, que lui avait rédigé "Tonton Raymond", le frère de Papa, et qu'il avait conservé... J'ai mis beaucoup de temps à le décrypter, mais il n'intéresserait pas mes lecteurs... Toutefois, en voici la page de garde...