PÊCHERIES ET POISSONS…

Deux phénomènes : Une Légine des Kerguelen et une Baudroie !

Tous deux des monstres marins !

Une petite chanson de Juliette Greco pour vous mettre dans l'ambiance…

Du monde sous-marin !

Vous pouvez la démarrer ou l'arrêter en cliquant sur les symboles :

Après avoir consacré un article à la « conchyliculture », puis surtout quant aux TAFF (Terres Australes et Antarctiques Françaises) et devant le nombre de réactions qu'ils ont entrainé, j'ai pensé qu'il intéresserait mes lecteurs d'avoir quelques notions indispensables quant à l’activité des pêcheries et du monde sous marin.

Oh, je ne vais pas rédiger un article sur la « pêche à la mouche » … Tout simplement parce que je n’ai pas les compétences suffisantes, car en me documentant auprès des inconditionnels de ce sport, je me suis rendu compte qu’il faudrait y consacrer de nombreuses pages sans pouvoir pour autant arriver à être exhaustif !

Alors je vais me contenter de vous faire découvrir la pêche industrielle !

Un petit séjour à la Rochelle nous a permis de visiter le plus grand aquarium d'Europe (Extraordinaire !) et d'en savoir plus sur les différentes espèces de poissons.

Par ailleurs, les scientifiques de l’IPEV (cf. l’Institut Polaire français Paul-Émile Victor, l’agence de moyens et de compétences au service de la recherche scientifique, soucieuse de la biodiversité tout comme les techniciens de l’IFREMER (cf. Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER) ont tenté et réussi à sauvegarder les populations d’animaux sauvages endémiques dans les ZEE Françaises de l'Océan Indien où elle se sont reconstituées petit à petit et les côtes des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) accueillent à nouveau de nombreuses colonies de reproduction de poissons, crustacés et de mammifères marins.

Au début du mois de février 2022, le président Emmanuel Macron annonçait l’extension de la « réserve naturelle » nationale des TAAF dans l'ocean indien.

Cette réserve est devenue la plus grande aire marine protégée Française et la deuxième plus grande au monde, couvrant une surface totale de 1,6 million de km² (Cf. Les « ZEE » dans la BIBLIOGRAPHIE en fin d'article).

La « réserve naturelle » nationale des TAAF qui joue un rôle particulier dans la préservation des animaux marins mérite bien une petite vidéo de 13 minutes que je vous engage à visionner :

QUELQUES MOTS DE VULGARISATION S'IMPOSENT :

Les acteurs du monde de la pêche sont nombreux. Au premier rang se trouvent les pêcheurs, professionnels mais aussi plaisanciers. L’IFREMER a, entre autres, pour mission l’observation et l’évaluation de leurs activités.

L’administration est aussi un acteur primordial. Elle intervient au travers de la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA), du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche qui a en charge la Politique des Pêches en France.

L’IFREMER tout comme l’IPEV apportent des expertises pour aider à la prise de décision.

Les relations entre ces quatre acteurs principaux (DPMA, Ministère de l’Agriculture et de la pêche, IFREMER et IPEV) sont indispensables. Elles sont fréquentes. Si une convention lie l’IFREMER et la DPMA, de nombreux partenariats existent entre professionnels et scientifiques.

Depuis 2003, il existe une « Charte halieutique », en bonne et due forme, un code de bonne conduite, entre l’IFREMER, le CNPMEM (le Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins) et la DPMA.

De plus en plus les ONG et le grand public s’intéressent et interviennent dans le débat sur la gestion des ressources marines et des écosystèmes. L’IFREMER a un rôle d’information et je vous invite à découvrir une petite vidéo de 4 minutes que je ne peux vous montrer en direct car elle est privée mais vous pouvez la visionner en cliquant sur le lien qui suit: la Flotte de l’IFREMER qui va vous en dire plus.

Je vais donc utiliser, pour vous faire découvrir le monde de la pêche, quelques croquis empruntés justement à l’IFREMER.

Loin devant la canne, sa ligne et son bouchon qu’affectionnent les pêcheurs du dimanche ou les sportifs de « la pêche au gros », il existe en effet de nombreuses techniques de pêche professionnelle variant en fonction des espèces ciblées mais elles peuvent se résumer en quatre, plus ou moins sophistiquées.

« Chaluts », « palangres », « sennes », ou encore « casiers » représentent ces quatre techniques. Les pêcheries actuelles apparaissent alors comme une véritable industrie de guerre pour l’exploitation des océans.

Mais avant de décrire ces 4 techniques il nous faut d’abord distinguer les différentes sortes de poissons qui sont pêchés habituellement.

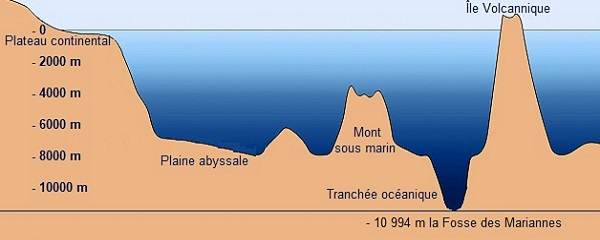

TROIS GENRES DE POISSONS VIVENT À DES PROFONDEURS DIFFÉRENTES

Ainsi on peut distinguer :

- Les animaux marins qui vivent sur le plateau continental, jusqu'à 200m de profondeur,

- Ceux qui vivent dans les profondeurs intermédiaires entre 200 m et le fond de la mer,

- Et ceux qui vivent directement au contact du fond, quelle que soit la profondeur en deçà de -200 m conformément au croquis qui suit.

1. Des poissons « Benthiques » : ou encore « poissons de fond », qui vivent au plus proche du substrat du milieu aquatique sous-marin, entre la surface de la mer et 200 m de fond.

Pour ceux qui vivent en contact avec le fond, on les qualifie de poissons « bathybentiques »; ce sont des poissons vivant près du talus continental mais sur les fonds marins jusqu'à 200 mètres de profondeur.

Cette appellation peut être étendue aux invertébrés et aux créatures aquatiques sauvages, telles les crevettes, langoustes, homards, seiches, poulpes ou autres « Concombre de Mer ».

Type de créatures aquatiques « bathybentiques » : Langouste ou Poulpe

Seiche et « Concombre de mer » ou « Synapta Maculata »

Coquille Saint Jacques et Crevettes de Madagascar

Crabe et Homard

La majorité des poissons benthiques sont aplatis, soit sur le ventre comme la raie, la baudroie et les silures (et poissons-chats), soit sur le flanc comme la sole, la limande ou le turbot.

Type de poissons « Benthiques » : la Raie et la Baudroie

Avec sa petite antenne leurre pour attirer ses proies !

Type de poissons « Benthiques » : la Silure (ou « poisson chat »)

Qui peut atteindre des tailles gigantesques

Type de poissons « Benthiques » : la Sole presqu’invisible au repos sur le fond

La Limande et le Turbot s'aperçoivent à peine sur le fond sableux !

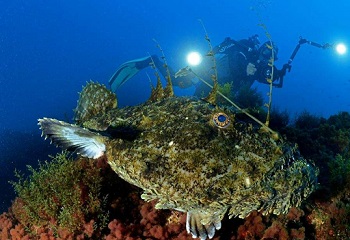

2. Des poissons « démersaux » : Les espèces démersales vivent juste au-dessus du fond ou carrément au fond des océans.

Ces espèces sont très mobiles mais très dépendantes du fond d’où elles tirent leur nourriture.

Parmi elles on trouve la dorade, le merlu, le merlan, la morue, le grondin, la rascasse… Leur coloration varie du gris argenté au rouge.

Types de poissons « démersaux » : la Morue et le Grondin rouge.

Un grondin avec ses « doigts » et une vieille

Types de poissons « démersaux » : le Merlu et le Merlan

Types de poissons « démersaux » : La Daurade et la Rascasse

Un tacaud et une morue (en anglais Cod)

La morue, ou le tacaud portent au menton une paire de longs barbillons dont ils se servent pour farfouiller la vase à la recherche de déchets et de petits mollusques.

Les grondins, eux, ont trois rayons de nageoires pectorales transformés en sorte de doigts dont ils se servent pour fouiller le sédiment du fond.

3. Et des poissons pélagiques : Un poisson est appelé pélagique lorsqu’il vit en pleine mer dans les eaux proches de la surface ou entre la surface et le fond.

Le hareng, la sardine, l’anchois, le maquereau, le thon… sont des poissons pélagiques.

Types de poissons pélagiques, du plus petit au plus gros : la Sardine et le Hareng

Types de poissons pélagiques, du plus petit au plus gros : le Maquereau et le Thon

L'espadon et le requin parmi les plus gros pélagiques

Les poissons pélagiques ont en général le dos bleu-vert. Cette coloration les protégerait des oiseaux et prédateurs marins qui n’arrivent pas, ainsi, à les repérer.

Leur forme oblongue hydrodynamique leur permet de se déplacer très facilement. La plupart des poissons pélagiques sont grégaires, ce qui signifie qu’ils vivent en groupe et nagent en bancs.

Un banc est constitué de poissons de même taille. Il peut être formé de plusieurs espèces différentes, chaque individu ayant quasiment la même longueur.

ET MAINTENANT, COMMENT LES PÊCHE-T'ON ?

Selon la variété de poissons que les pêcheurs souhaitent pêcher, ils vont employer l’une des quatre techniques évoquées plus haut : « Chaluts », « palangres », « sennes », ou encore « casiers ».

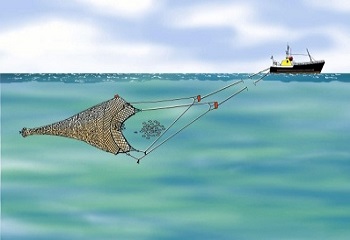

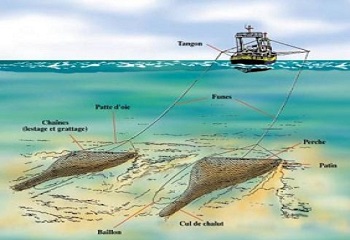

1. Les « chaluts » sont d’immenses filets en forme de poche conique, quant aux chalutiers, ce sont des bateaux allant de 6 m à plus de 50 mètres qui pêchent grâce à ces « chaluts » qu’ils traînent derrière eux sur plusieurs centaines de mètres.

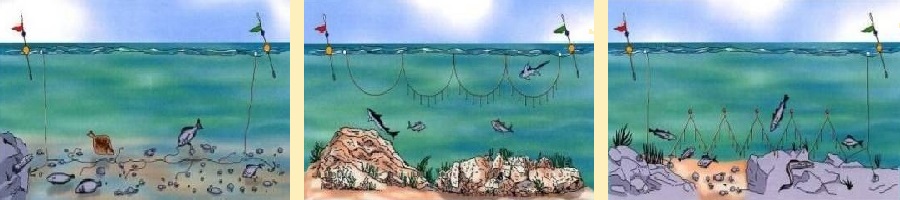

On en distingue 3 différents qui se différencient par la profondeur de pêche.

- Le « chalut pélagique » (cela veut dire de pleine mer par opposition à la côte et qui demeure entre deux eaux),

- Le « chalut de fond » (qu’on oblige à descendre en profondeur soit en le lestant soit à l’aide de panneaux, sortes d’ailes latérales qui l’attirent vers le fond comme pour un cerf-volant grâce à la vitesse du navire)

- Le « chalut à perche ».

Chalut pélagique et chalut à perche

Le plus destructeur est le « chalut à perche » qui traine un système de chaînes sur le fond des mers qu’il laboure comme un champ au sens strict et qui ramasse tous les poissons qui s’y trouvent en détruisant la flore où ils se cachent et se reproduisent.

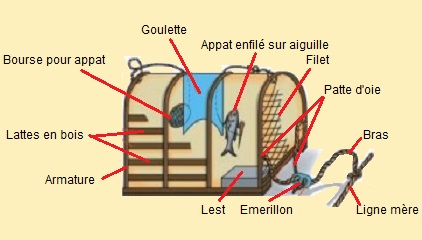

2. La palangre, ou la « brochette de poissons » consiste en une ligne mère, qui peut atteindre plusieurs kilomètres, sur laquelle sont fixés des hameçons. L’appât, accroché à chaque hameçon, est choisi en fonction de l’espèce recherchée.

1. Palangre de fond – 2. Palangre dérivante – 3. Palangre mixte

La palangre est maintenue soit sur le fond à l’aide d’ancrages, soit à la surface par des flotteurs mais la technique la plus utilisée est la palangre de fond. Selon les mers fréquentées, des tortues ou dauphins peuvent hélas finir leur vie sur ces hameçons.

Une Palangre du palangrier INTERMARCHÉ, « L’ILE DE LA RÉUNION II »

(avec ses 900 hameçons !)

En ce qui concerne les TAAF compte tenu des grands fonds marins, bien évidemment, la technique utilisée par les palangriers est la palangre dérivante.

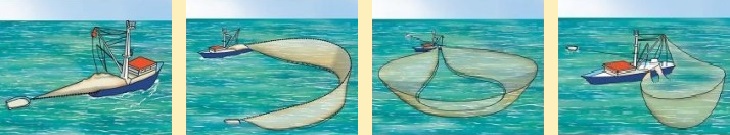

3. La « senne » ou « pochette surprise » sont des filets rectangulaires utilisés en surface pour encercler des bancs de poissons. La « senne » peut dépasser 1000 m de longueur et 200 m de hauteur.

1. Début du filage – 2. Encerclement du banc – 3. Coulissage/Boursage – 4. Virage du filet

La senne est particulièrement utilisée pour capturer les poissons pélagiques (notamment le thon, le maquereau, l’anchois et la sardine). Pour pêcher le thon avec une senne, on déploie un filet autour du banc visé et quand ce dernier est encerclé, on resserre le filet dans le fond et le tour est joué.

Il n’y a plus qu’à récupérer le poisson avec une « salabarde », sorte d’énorme épuisette avec laquelle on va vider la senne lorsqu’elle aura été refermée pour empêcher le poisson de se sauver, car il y a souvent plusieurs tonnes de poissons dans la senne et on ne peut la remonter à bord en l’état !

Une pratique courante consiste à attirer au préalable les poissons à l’aide d’objets flottants appelés « Dispositifs Concentrateurs de Poissons » (DCP).

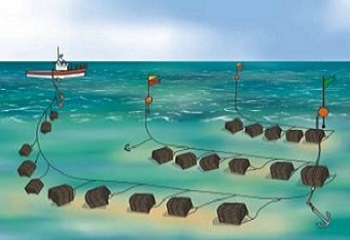

4. La « pêche au casier » : le principe est d’attirer les animaux ciblés en plaçant un appât à l’intérieur. C’est le casier qu’on utilise pour la langouste, le poulpe et la seiche entre autres animaux marins.

Une autre technique d’attraction consiste à faire croire à l’animal, comme le poulpe ou la langouste, que le casier est un abri...

Lorsque l’on veut capturer des animaux, comme la seiche, on utilise, en plus, l’attraction sexuelle en période de reproduction ; en plaçant dans le casier des femelles ou de jeunes mâles, on attire les mâles.

Un casier et une Filière de casiers

La pose de casiers se fait par filières, c’est-à-dire que les casiers sont reliés les uns aux autres et lestés pour bien reposer sur le fond. Un navire caseyeur peut ainsi mettre à l’eau plusieurs centaines de casiers.

Aparté : Petit historique spécifique de la pêche à CROZET et KERGUELEN :

Depuis 1947, la SAPMER, un collectif de pêcheurs réunionnais avait eu l’idée d’exploiter la zone des îles australes pour pêcher la langouste de St PAUL et la légine de CROZET et des KERGUELEN.

La société s’est développée harmonieusement et a fait de beaux profits qui lui ont permis de conquérir une position enviée dans le business de la langouste et du thon, puis en 2020, en plus de leurs quatre chalutiers habilités, ils ont transformé leur chalutier moderne « L’AUSTRAL » en palangrier dans l’intention de pêcher la légine.

Dans les années de 1980 à 2000, la SCAMER, la filiale pêcherie du distributeur INTERMARCHÉ qui avait racheté « l’armement LUCAS » puis plusieurs autres armateurs de pêche bretons en difficulté (COMASUD, SPARFEL, NICOT) sous un même nom « PÉTREL », est devenu le premier armateur de pêche français et par une heureuse intuition elle avait décidé de déplacer une partie de leur armement de Bretagne vers les îles subantarctiques.

Jusqu’à il y a trois ans, l’autorisation de pécher la légine (Cf. ci-dessous) dans les ZEE des TAAF, était partagée entre la SAPMER (avec plusieurs de ses chalutiers » immatriculés à l’Île de la Réunion), et la SCAMER INTERMARCHÉ (avec ses deux navires-usines géants immatriculés à Port-aux-français aux Kerguelen, soit le chalutier-congélateur « KERGUELEN de TREMAREC » - 87 m de long ! - soit le palangrier-congélateur « ÎLE DE LA RÉUNION » qui étaient tous deux également approvisionnés en d’autres espèces que la légine par plusieurs autres chalutiers plus petits).

À propos de la légine, la vidéo qui suit, de près de 50 minutes vous en dira plus sur cette pêche très rémunératrice à « l’or bleu des Kerguelen » au cours de laquelle vous pourrez voir arraisonner un chalutier pirate par la marine nationale :

Ces deux entreprises étaient en situation de quasi-monopole mais les quotas de pêche européens mis en place depuis ont donné cette possibilité à d’autres armateurs français pour la plupart basés à l’Île de la Réunion.

Ainsi pour la période 2023-2025 les TAAF ont reçu neuf dossiers.

En plus des navires sélectionnés pour la période 2019-2022, sept autres navires ont été sélectionnés pour la période 2023-2025 dont quatre pour la « SAPMER » et ses filiales, un pour « CAP BOURBON », un pour « COMATA », un pour « PÊCHE AVENIR », et deux candidats nouveaux venus, à savoir « L’AUSTRAL », de la SAPMER (mais complètement transformé car jusqu’en 2020 il était destiné à la pêche à la langouste aux îles de SAINT-PAUL et AMSTERDAM) et un navire présenté par la société RPA (Réunion Pêche Australe).

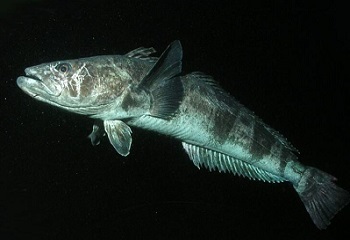

La Légine, « l’or bleu » de l’antarctique

BIBLIOGRAPHIE

À propos des « ZEE » (Zone Économique Exclusive) voici celle de la France incluant la Métropole, les départements d’Outre-mer et les collectivités d’outre-mer :

|

ZEE |

Superficie de la ZEE (km2) |

|

371 096 |

|

|

131 506 |

|

|

141 446 |

|

|

317 356 |

|

|

4 793 620 |

|

|

12 387 |

|

|

69 238 |

|

|

262 465 |

|

|

5 202 |

|

|

1 364 591 |

|

|

436 431 |

|

|

572 919 |

|

|

565 723 |

|

|

510 699 |

|

|

Îles Éparses (sans l'Île Tromelin) |

359 450 |

|

275 403 |

|

|

Total |

10 186 526 |

À voir : Les différents sites suivant :

https://www.lelivrescolaire.fr/page/204471

Site IFREMER : https://peche.ifremer.fr/Le-monde-de-la-peche/