LA DISTILLERIE MANGUIN SUR L'ILE DE LA BARTHELASSE

DISTILLERIE MANGUIN

Ce 18 septembre 2025 après une magistrale conférence sur la production du Chlore par Guy MESROBIAN, l’un des « Séniors dans le Vent », ingénieur chimiste qui a fait toute sa carrière dans la production de ce produits délicat et… dangereux, mais indispensable à l’industrie, nous sommes allés visiter la distillerie MANGUIN sur l’île de la BARTHELASSE d’AVIGNON… la plus vaste île fluviale d’Europe au terroir de sable et de limons, balayée par le mistral, propice à la culture de fruits d’exception, gorgés du soleil de Provence.

C’est là, que dans les années 40, Claude MANGUIN, agronome talentueux, et fils du peintre Henri MANGUIN (co-fondateur du Fauvisme aux côtés de Matisse, Marquet, Camoin et Braque) plante et cultive plusieurs dizaines d’hectares de poiriers et de pêchers et fournit en fruits les épiceries fines les plus réputées, dont FAUCHON.

Ce n’est qu’en 1957 que les alambics charentais commenceront à distiller ses fruits et « La Poire MANGUIN » 45° deviendra l’eau de vie fleuron de la maison présente sur les plus belles tables de France et d’ailleurs.

Depuis 2011, Béatrice et Emmanuel HANQUIEZ, les nouveaux propriétaires qui ont repris le flambeau, animés par la passion de la quintessence, perpétuent le savoir-faire de la maison.

Béatrice et Emmanuel HANQUIEZ

Ils créent des spiritueux d’excellence à partir des plus belles récoltes de poires, de prunes, d’abricots de l’Ile de la Barthelasse, mais aussi de la vallée de la Durance, de mandarines et clémentines de Corse, de bergamotes du Maghreb, mais ils ont aussi créé une gamme de liqueurs fabriquée à partir de fruits aromatiques tels que les olives qui ne contiennent pratiquement pas de sucre mais ont un arôme sublime qu’ils arrivent à extraire.

D’ailleurs trois des produits phares de la distillerie, dont la légendaire POIRE MANGUIN, le CARAXÈS et l’OLI-GIN sont très rapidement devenus les 80/20% de la production à laquelle est venue s’ajouter le pastis MANGUIN décliné en pastis « OLIVE ».

Mais avant de faire la découverte de ces produits bien connus des Avignonnais, nous allons vous dévoiler les secrets de la distillation de fruits et l’extraction d’arômes et nous reviendrons sur ces produits en fin d’article.

La distillation de l’alcool à partir de fruits est une méthode traditionnelle utilisée pour produire des spiritueux à base de fruits murs et sucrés, tels que le raisin, les pommes, ou les poires.

Ce processus repose sur la fermentation des sucres contenus dans les fruits et la séparation de l’alcool par chauffage.

Mais on peut aussi extraire des arômes d’autres fruits qui n’ont pas beaucoup de sucre en les alliant à des alcools éthyliques relativement neutre de goût du style du gin.

La distillation est une technique essentielle en chimie, mais elle est aussi largement utilisée dans les industries agroalimentaires et des boissons.

LA DISTILLATION D’ALCOOL EST AVANT TOUT UN ART ET UNE SCIENCE !

La distillation de l’alcool à partir de fruits est un procédé très ancien mais toujours d’actualité, alliant savoir-faire artisanal et principes chimiques fondamentaux.

Oh, c’est tout simple : la distillation repose sur la différence des points d’ébullition entre l’éthanol (alcool) et l’eau.

L’alcool ayant un point d’ébullition (78,37 °C) inférieur à celui de l’eau (100 °C), cette différence permet de le séparer du reste du mélange fermenté en chauffant la solution avec un appareil spécialement conçu depuis les temps les plus reculés, l’alambic.

Dans le paragraphe consacré à la distillation qui va suivre, nous faisons un historique et un descriptif détaillé des différents types d’alambics.

Qu’il s’agisse de produire des « eaux-de-vie » raffinées ou de l’alcool industriel, la distillation reste une technique incontournable dans l’univers de la chimie et de la gastronomie.

__________________

Sachez toutefois qu’il existe des boissons alcoolisées interdites en France !

L’article L3322-2 du code de la santé publique stipule qu’il est interdit de fabriquer, de détenir, de faire circuler ou de vendre l’un des breuvages suivants :

- Les apéritifs à base de vins ayant un titre alcoométrique volumique de plus de 18° GL (au-delà de 18° GL on ne peut plus évoquer le nom de « vin »).

- Les spiritueux ayant un titre de plus de 45° GL.

- Les bitters, amers, gentianes et tous les produits similaires d’une teneur en sucre inférieure à 200 g/litre tout en titrant plus de 30° GL.

__________________

Par ailleurs n’importe qui n’a pas le droit de distiller des jus de fruits.

Jusqu’en 2010 il existait une législation particulière pour ceux qui distillaient ou faisaient distiller les jus de fruits.

On les nommait « les bouilleurs de cru ».

En fait, le privilège de « bouilleur de cru » remonte à Napoléon lorsqu'il accorda un privilège d'exonération de taxes pour la distillation de 10 litres d'alcool pur ou pour 20 litres d'alcool à 50° GL pour ses grognards.

Ce privilège fut héréditaire jusqu'en 1960, où, pour tenter de limiter le fléau de l'alcoolisme dans les campagnes mais aussi sous la pression des lobbies des grands importateurs d'alcool fort ou des producteurs français, le législateur en interdit la transmission entre générations ; seul le conjoint survivant pouvait en user jusqu'à sa propre mort, mais plus aucun descendant.

Mais le sujet donna lieu à l'Assemblée nationale à des débats houleux. On comptait alors environ trois millions de bouilleurs de cru, et l'exemption représentait un manque à gagner de plusieurs milliards de francs.

Dès lors, les « bouilleurs de cru » non titulaires du privilège pouvaient faire fabriquer leur alcool par un « distillateur ambulant » dûment patenté mais devaient verser une taxe fiscale au Trésor public via l'administration des douanes à partir de 1993.

En 2002, une loi de finance indique que la franchise accordée aux bouilleurs de cru encore titulaires du privilège est supprimée ; cependant une période de cinq ans prolonge jusqu'au 31 décembre 2007 l'ancien dispositif.

Et à partir de la campagne de distillation 2008, les anciens titulaires du privilège pouvaient encore bénéficier d'une remise de 50 % sur la taxe pour les 10 premiers litres d'alcool pur (par l’article 317 du code général des impôts).

Un nouvel amendement voté au Sénat a prorogé le droit sur les 10 premiers litres jusqu'au 31 décembre 2010.

Et la Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 a « prorogé » le bénéfice des 1000 degrés jusqu'au décès du titulaire (ou de son conjoint).

En 2021, enfin, on estimait qu'il restait 600 à 700 bouilleurs de cru en activité, un nombre diminué de moitié en dix ans.

Il existe d’ailleurs un syndicat des récoltants familiaux de fruits producteurs d’eaux de vie naturelle : la FNSRPE ! ()

C’est bien le cas de la « Distillerie MANGUIN ».

Pour l’alcool industriel, seuls quelques gros producteurs industriels du secteur de la chimie lourde sont autorisés à en fabriquer.

La qualité du produit final dépend d’une multitude de facteurs, allant du choix des fruits à la précision des étapes de distillation que nous allons examiner maintenant.

En effet, un spiritueux réussi, encore appelé « eau-de-vie », repose sur 4 étapes distinctes :

1. La récolte de matières premières de qualité,

2. Une fermentation maîtrisée,

3. Une distillation précise,

4. Un vieillissement adapté.

1. LA RÉCOLTE ET LE CHOIX DES FRUITS

Certains fruits sont très riches en sucre comme les pommes, les poires, les cerises ou les raisins sont tout indiqués pour la production d’alcool.

Une fois récoltés en pleine maturité, à savoir bien murs, les fruits sont broyés puis vont être pressés pour en extraire le jus.

La qualité de la matière première conditionne la qualité de l’alcool qu’on appelle « eau-de-vie ».

Il est impératif de récolter des fruits sains et matures qui garantissent une teneur en sucre et en arôme optimum.

Plus la teneur en sucre est forte, plus le rendement alcoolique sera important.

À ce stade, la pratique de la « chaptalisation » (ajout de sucre) est interdite, ce n’est pas une solution pour compenser des fruits non matures puisque les arômes resteront très pauvres, et des défauts de fermentation risquent d’apparaître.

2. LA FERMENTATION ALCOOLIQUE MAITRISÉE

Avant la distillation, les fruits doivent subir une fermentation alcoolique.

Ce processus transforme les sucres présents dans les fruits (fructose, glucose) en éthanol (alcool) grâce à l’action des levures naturelles qui se trouvent sur la peau des fruits mais aussi celles que l’on peut rajouter pour augmenter leur efficacité et mieux contrôler l’opération.

La fermentation est dite anaérobie (sans oxygène). Elle dure quelques semaines (en fonction de la température et de la quantité de sucre et de levures en jeu).

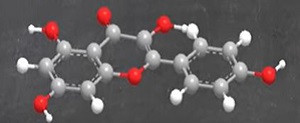

La réaction de base de la fermentation découle de la formule chimique de l’éthanol :

C6 H12 O6

Qui, sous l’action de levures se transforme en alcool :

2C2 H5 OH

Et en gaz carbonique 2CO2.

Représentation conventionnelle d’une molécule d’éthanol

(Oxygène en blanc, Carbone en rouge, Hydrogène en noir)

__________________

À ce stade, j’en profite pour vous rappeler en aparté, qu’en matière d’alcool, lorsqu’on parle de degrés GL…

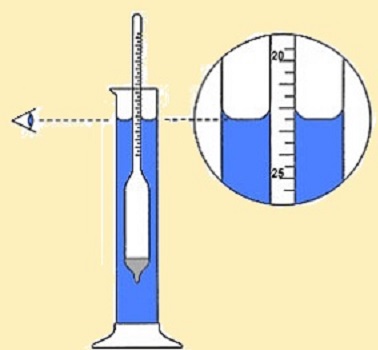

Cela veut dire « Gay-Lussac » : le titrage de l’alcool ou titre alcoométrique volumique » (TAV), en France et dans le monde entier, est mesuré en pourcentage du nombre de millilitres (ml) d'éthanol (= alcool) pour 100 ml de liquide, en l’honneur d’un chimiste Français du XIXème siècle, du nom de Louis GAY-LUSSAC qui étudiait les gaz et a eu l’idée de mesurer ainsi la quantité d’alcool dans un liquide à l’aide d’un densimètre…

Principe du densimètre, et celui de l’Alambic Charentais du Barroux.

Une petite ampoule lestée de plomb mesure l’enfoncement du flotteur en fonction de la densité du liquide. C’est ce type d’appareil dont se servent le service des douanes et les professionnels pour mesurer le TAV (Titre Alcoométrique Volumique) des alcools.

__________________

Une fois la fermentation terminée, la distillation va permettre de séparer l’alcool du reste du liquide.

→ Exemple : Dans la production du calvados, les pommes sont fermentées pour produire du cidre, qui est ensuite distillé pour en extraire l’alcool, et alors deux distillations vont se succéder nécessairement, c’est ce que l’on nomme la « distillation fractionnée ».

Le jus et son moût (fruits broyés) obtenu après broyage des fruits sont placés dans un réservoir de fermentation où on laisse agir les levures contenues dans les fruits.

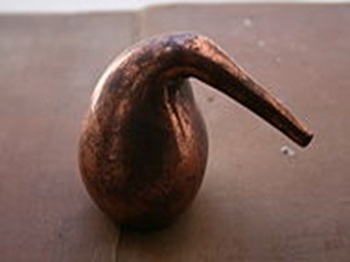

Bondes de fermentation artisanales

Cuves de fermentation de la distillerie MANGUIN

On laisse fermenter le mélange entre quelques heures et plusieurs jours, cela dépend des fruits qui contiennent plus ou moins de sucre et d’arômes et du savoir-faire du distillateur acquis sur de nombreuses expérimentations.

La fermentation est un phénomène naturel. Dans notre cas, la fermentation alcoolique est une réaction qui se fait par l’intermédiaire de levures à la fois naturelles contenues dans le fruit et artificielles qui permettent de contrôler cette fermentation, et qui va transformer les sucres fermentescibles en alcool et en gaz carbonique CO2 (Cf. plus haut).

L’alcool que l’on cherche à isoler est « l’éthanol », bien que la fermentation produise d’autres alcools potentiellement dangereux comme le méthanol (hautement toxique) que nous écarterons lors de la distillation, et la fermentation alcoolique se fait à l’abri du dioxygène.

Il faudra donc éviter que nos matières soient en contact avec l’air, ce qui pourrait entrainer d’autres réactions qui nuiraient au rendement et surtout au goût du produit recherché.

Puis on sépare le jus obtenu du mout (la pulpe du fruit) par pression simplement en le laissant couler dans le fond du réservoir de fermentation ou en le pressant comme on le fait pour l’obtention du jus de raisin pour le vin, avec un pressoir.

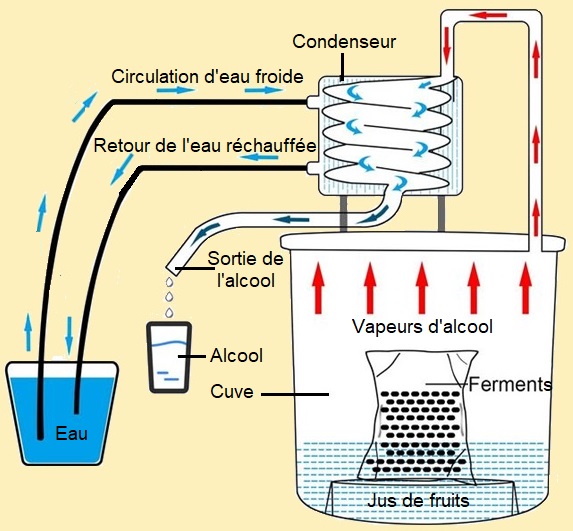

3. PROCESSUS DE DISTILLATION DE L’ALCOOL

Le processus de la distillation se déroule en plusieurs étapes clés, chacune jouant un rôle crucial dans la purification de l’alcool final.

Après avoir transféré ce jus de fermentation dans la cuve d’un alambic, plusieurs opérations vont donc se succéder.

Mais avant d’aller au-delà, il nous faut savoir ce qu’est un alambic et ce qu’il va faire.

Il y a plusieurs types d’alambics selon ce qu’on veut faire.

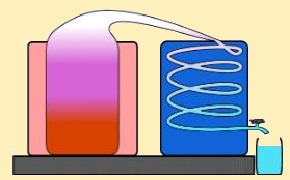

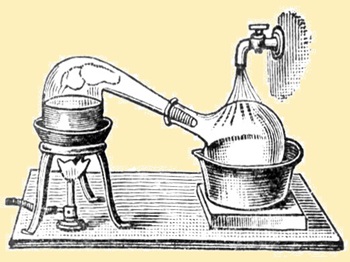

Un alambic est un appareil destiné à la séparation de produits par chauffage puis refroidissement (distillation).

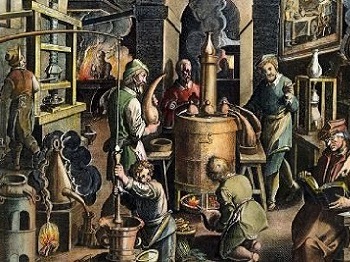

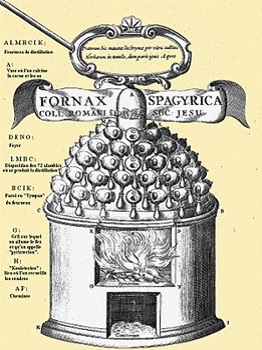

Historique

Le mot « alambic » vient de l'arabe Al 'inbïq, lui-même emprunté au grec tardif ambix (= vase).

On aurait retrouvé des traces de l'invention d’un appareil ressemblant à un alambic par les Égyptiens ainsi qu’en Mésopotamie, vers 3500 ans avant J-C.

On trouve la plus vieille mention d'un « alambic » sur une tablette babylonienne en cunéiforme datant de 1200 avant J-C. Cette tablette mentionne également « Tapputi », une parfumeuse babylonienne considérée comme la toute première chimiste.

Abu Al-Qasim (né vers 950, à Madinat al-Zahra, ville palatine et résidence du calife, fondée en 936 sous le règne du calife Omeyyade Abderrhmane III - 890-961, située à quelques kilomètres au nord-ouest de Cordoue en Andalousie) aurait décrit avec précision un alambic au XIe siècle.

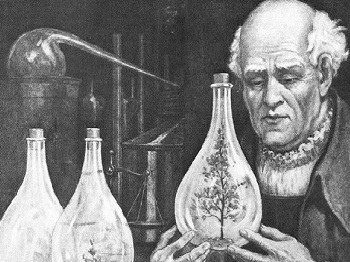

Alchimistes du Xème et Paracelse, médecin du XVème siècle

Et grâce aux alchimistes puis aux travaux de Paracelse, un grand médecin du XVème on a pu retrouver plusieurs croquis de l’appareil :

L’un des plus récents est le suivant :

Un alambic de laboratoire et une cornue ancienne en cuivre

L'alambic fut d'abord utilisé pour fabriquer des parfums, de l'essence ou des médicaments, avant de permettre la production d'eaux-de-vie par distillation de jus de fruits fermentés.

L'alambic est composé habituellement de quatre parties :

1. Le corps ou chaudière ou cucurbite dans laquelle se trouvent les liquides à distiller, est chauffée directement sur un foyer ou sert de bain-marie ;

2. Le chapiteau recouvre la chaudière et est muni d'un tube conique dans lequel les vapeurs vont s'élever ;

3. Le col de cygne, tube primitivement conique et en arc de cercle (d'où le nom) puis cylindrique et rectiligne sur les appareils plus modernes, qui amène les vapeurs dans le condenseur ;

4. Le serpentin ou condenseur, tube en hélice à axe vertical sur les parois duquel les vapeurs se condensent par l'effet du refroidissement dû au liquide circulant autour. Les plus anciens appareils avaient un condenseur rectiligne plus ou moins incliné.

Les alambics modernes permettent d’effectuer une double distillation.

Généralement l'alambic à double distillation permet de séparer les esters, plus volatils et donnant un mauvais goût, de l'alcool éthylique.

Avant l'invention de la double distillation, on parfumait les eaux-de-vie avec diverses substances (genièvre, anis...) à goût fort pour masquer le mauvais goût des esters. D'où la survivance de boissons telles que le gin ou les anis.

Pratiquer une double distillation se dit « cohober » dans le jargon des liquoristes, et le petit alambic qui y est destiné est appelé un « cohobateur ».

Alambics anciens, réalisés entièrement en cuivre.

Alambic préconisé par la FNRPEN et Alambic MANGUIN en action !

Un distributeur grand public propose même de petits alambics familiaux :

Ils ressemblent à ne cocotte-minute avec un condenseur

La distillation de l’alcool à partir de fruits peut se faire avec différents types d’alambics, chacun ayant des particularités spécifiques pour la production d’alcool.

Il existe des alambics « à Repasse »

L’alambic à repasse est utilisé pour des distillations successives. Il est particulièrement répandu dans la production de cognac et autres eaux-de-vie de fruits. Il permet une meilleure purification de l’alcool grâce à plusieurs passages consécutifs du liquide.

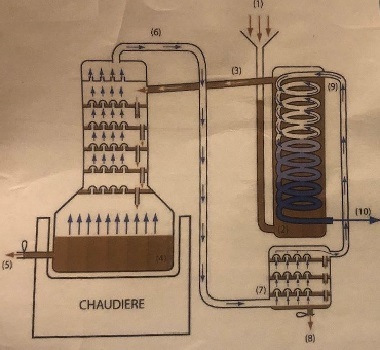

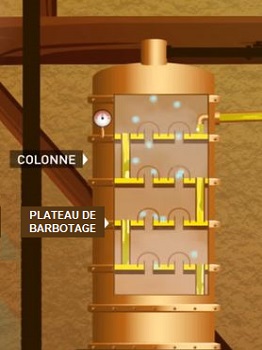

Et il existe des alambics « à Colonnes »

L’alambic à colonnes, également appelé alambic à distillation continue, permet d’obtenir une séparation plus fine des composés volatils. Il est couramment utilisé pour la production industrielle de rhum à partir de la canne à sucre et d’alcools plus neutres comme la vodka.

Alambic Charentais à colonne utilisé par le château du Barroux (whisky)

Colonne de distillation du rhum

(Aperçue au musée Stella Matutina (St Leu de la Réunion)

La caractéristique des « alambics charentais » et des alambics à colonne est qu’ils sont équipés d’une tour de distillation à plusieurs étages qui leur permet de doubler, voire multiplier le trajet du jus avant d’atteindre le serpentin une première fois par évaporation, puis ensuite par plusieurs barbotages dans la tour à différentes températures, si bien qu’à la sortie, le jus atteint environ 60° GL d’alcool du premier coup.

Le jus qui passe 2 fois dans le circuit

Tour de barbotage d’un alambic charentais…

C’est parfait pour le whisky, le rhum et les alcools forts du type gin ou poirée !

Mais plutôt que de grands mots voici une petite vidéo de 2 minutes qui vous expliquera de façon simple comment ça fonctionne pour de l’armagnac ou tout autre alcool ! Comme les légendes de la vidéo ne sont pas très lisibles, je vous les ai détaillées une à une juste en dessous de la vidéo.

Les différentes phases de la distillation avec un alambic à colonne :

1. La cuve supérieure de l’alambic se remplis, alimentée en « jus » à l’aide d’une pompe qui aspire le jus depuis la cuve de façon à y maintenir un niveau constant.

2. Le jus descend de la cuve de charge et entre dans l’alambic par le bas du réfrigérant.

3. Il monte vers le haut du chauffe-jus où il se réchauffe progressivement grâce à la chaleur dégagées par les vapeurs de jus dans le serpentin.

4. Arrivé au sommet du chauffe-jus, le jus, déjà un peu plus chaud, s’écoule vers la colonne et se répand sur le plateau supérieur.

5. Un trop plein déverse l’excédent vers le plateau immédiatement en dessous.

6. Et le jus va ainsi descendre de plateau en plateau où il subit le processus de distillation jusque dans le corps de la chaudière.

7. Un siphon permet d’évacuer le résidu de la distillation.

8. Le foyer fait bouillir le jus dans le corps de la chaudière et les vapeurs remontent alors de plateau en plateau selon un circuit inverse du jus.

9. Les vapeurs montent par des cheminées surmontées de barboteurs et, poussées par la pression et la température, elles traversent le jus dans lequel elles barbotent.

10. Chaque plateau est ainsi le siège d’un échange et d’un équilibre particulier : les vapeurs prennent au jus l’alcool et les substances volatiles les plus légères, les impuretés restent dans le liquide qui s’évacuera par le corps de la chaudière.

Par contre dans un alambic ordinaire, lorsqu’on remplit la cuve de l’alambic et on commence à le faire chauffer se produit une première distillation, « L’enfûtage » :

Cette première distillation produit ce que l’on appelle « le brouillis », un liquide encore brut, contenant un mélange d’eau, d’alcool, et d’autres composés volatils. À cette étape, l’alcool n’est pas encore pur.

Une seconde distillation va suivre, « La rectification » :

Cette seconde distillation, ou « rectification », est essentielle pour purifier l’alcool.

À cette étape, le distillateur sépare les différentes fractions en fonction de leurs points d’ébullition.

Les premières portions, appelées les « têtes de distillation », contiennent des composés volatils indésirables et sont éliminées la plupart du temps.

Les « cœurs de distillation », riches en éthanol, constituent la portion pure qui sera précieusement conservée,

Tandis que les « queues de distillation » qui contiennent des composés moins volatils, mais bien moins aromatiques, sont généralement éliminées.

4. ET UN VIEILLISSEMENT ADAPTÉ.

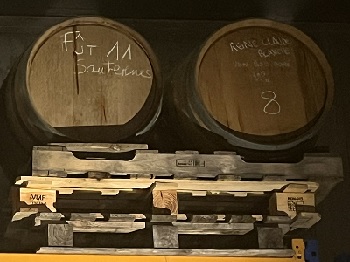

Ce vieillissement va se faire en dames Jeanne, des bombonnes en verre bouchées de diverses contenances, ou en barriques de bois, et en ce qui concerne MANGUIN tout comme nous l’avons déjà vu avec l’élaboration du Whisky d’épeautre au Château du Barroux, avec des barriques d’occasion ayant déjà été utilisées pour faire vieillir des vins prestigieux dont le bois a retenu les arômes, voire des rhums ou des whiskys.

Dames jeanne utilisées par la distillerie MAGUIN

Dames Jeanne en vieillissement à température ambiante

Et barriques ayant contenu des vins et rhums de prestige en température dirigée

Les alcools sont alors laissés vieillir à l’abri de l’air pendant plusieurs mois à plus d’une année entière, cela dépend des variétés.

5. FACTEURS INFLUANT SUR LA QUALITÉ DE L’ALCOOL

Plusieurs facteurs peuvent influencer la qualité de l’alcool produit par distillation.

Qualité des Fruits

La qualité des fruits est déterminante pour obtenir un alcool de haute qualité. Des fruits bien mûrs, riches en sucre, produiront une meilleure fermentation et un alcool plus pur.

Température de Distillation

Une distillation à une température trop élevée peut entraîner la formation de sous-produits indésirables, comme des alcools supérieurs, qui peuvent altérer la saveur du produit final.

Temps de Distillation

Un temps de distillation trop rapide risque de compromettre la pureté de l’alcool, en laissant passer des impuretés avec l’éthanol.

Temps de vieillissement

Ce temps de vieillissement est destiné à permettre aux arômes de bien se mélanger dans l’assemblage gin ou rhum / alcool de fruits.

6. PRODUITS ISSUS DE LA DISTILLATION DE FRUITS

La distillation d’alcool à partir de fruits permet de produire ainsi divers « spiritueux » de variété différentes largement consommés dans le monde entier.

La première variété d’alcools ce sont les « vins » naturels, doux ou cuits dont le taux d’alcool Gay-Lussac varie de 0 à 18° GL.

La seconde variété d’alcools est considérée comme « spiritueux » dont le taux d’alcool est supérieur à 16° GL mais inférieur à 45° GL.

Au-delà de 45° GL : il est interdit en France de fabriquer ou distribuer des boissons de plus de 45° GL.

Eaux-de-vie de Fruits

Les eaux-de-vie comme le calvados (à base de pommes), le kirsch (à base de cerises) ou la poire Williams de MANGUIN sont des exemples classiques de spiritueux distillés à partir de fruits.

Chaque « eau-de-vie » possède un caractère unique qui dépend du fruit et du processus de distillation employé.

Mais on peut aussi obtenir l’arômes de fruits pratiquement pas sucrés en les assemblant avec une eau de vie déjà obtenue par distillation telle qu’un alcool de genièvre (le Gin) ou un alcool de canne à sucre (le rhum) ou l’alcool éthylique (la vodka par exemple) et c’est le cas des alcools et liqueurs d’olives de la Distillerie MANGUIN.

Production d’Alcool pour l’Industrie

L’alcool produit par distillation de fruits peut également être utilisé à des fins industrielles, notamment pour la production de vinaigre, ou comme solvant dans certaines industries chimiques.

6. AVANTAGES ET LIMITES DE LA DISTILLATION DE FRUITS

Les avantages :

Alcools artisanaux de qualité : La distillation de fruits permet de produire des alcools de haute qualité avec des saveurs uniques.

Valorisation des excédents de production : Les fruits qui ne sont pas consommés frais peuvent être utilisés pour produire des alcools.

Les limites :

Processus énergivore : La distillation demande une grande quantité d’énergie, notamment sous forme de chaleur.

Réglementation stricte : La production d’alcool est soumise à des réglementations strictes dans de nombreux pays dont la France.

ENFIN, VOICI LES PRODUITS-PHARES DE LA DISTILLERIE MANGUIN :

En premier se situe le champion, la poire MANGUIN.

La poire William légendaire de MANGUIN

Et bouteilles originales avec une poire qui a murit dans la bouteille !

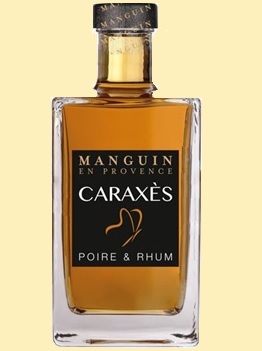

Suivie de près par deux autres produits, l’un obtenue par assemblage avec du rhum des Antilles, le « CARAXÈS »

Le CARAXèS, Assemblage de poire et rhum

L’autre élaborée a partir de l’extraction d’arômes de l’olive à l’aide de Gin, alcool obtenue par distillation de la baie de genièvre, « l’OLI-GIN ».

L’OLI’GIN, assemblage de macération d’olive et de genièvre

Genièvre en branches et en grains avant distillation

et récolte d'olives Pitcholines

En quatrième position vient un produit traditionnel du midi vient compléter la gamme… Le pastis d’Avignon, élaboré comme tous les pastis provençaux, le « PASTIS OLIVE », mais attention il ne s’agir pas du tout de pastis élaboré à partir d’olives mais juste du prénom « OLIVE » qui fleure bon la Provence de PAGNOL.

Le « Pastis d’Avignon »

Et le Pastis « Olive » tradition marseillaise

Enfin en cinquième position vient toute une gamme de liqueurs tirée d’arômes de fruits par la distillerie MANGUIN allant de la Mandarine et la Clémentine Corse, le Citron de Menton, à la Bergamote du Maghreb, en passant par toutes sortes de plantes de la garrigue dont la farigoule, la lavande, et autres plantes aromatiques.

Et une gamme de « liqueurs » originales

Et une gamme de « liqueurs » agrumes Corses

Et vou pouvez acheter tous ces produits sur le net en allant directement sur le site de la distillerie à l'adresse https://manguin.com

BIBLIOGRAPHIE

Vergers vivants :

Fabricant d’alambics en cuivre : https://www.alambicencuivre.com/

Le site de la FNSRPE : https://www.fnsrpe.com/

Alambic d'Armagnac : http://www.sigognac.com/photos.pl?lg=uk&photos_id=72

Article 306 du Code général des impôts :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=306

Qui réglemente les cessions et réparations d'alambics en France.