COVID ET GRIPPE... 1957, 1918, 1832 (LES FOULARDS DE SMYRNE) !

AVANT COVID 2019... IL Y EUT COVID 1957, 1918 & MÊME 1832 !

C'est de ce cernier dont il va être question... et illustré par Jean Giono !

Pour accompagner cette visite un air de circonstance…

Voici le merveilleux chant des Hussards de Napoléon qui vous rappellera quelque chose !

Il est en vidéo en fin d'article, et j'y ai téléchargé le film « Le Hussard sur le toit »

Pour le démarrer ou l'arrêter, il suffit de cliquer ci-dessus sur les symboles :

Nous pensions tous que la pandémie de Coronavirus en provenance de Chine que nous subissons depuis le mois de février 2020 a été sans précédent...

Eh bien si ! Il serait trop facile de désigner les épidémies de peste qui ont sévi en Europe au moyen-âge ou de choléra comme des précédents au COVID 19 (elles n'étaient pas dues à un virus, mais à un bacille, une bactérie très proche d'un virus, que l'on appelle virus filamenteux, ou « Phage ») qui ont décimé un tiers de la population de l'Europe.

Il n'y a pas besoin de remonter très loin dans le temps pour trouver des pandémies encore plus graves qui ont eu exactement la même forme virale et la même origine que notre Coronavirus dit Covid 19,...

- La grippe asiatique de 1957 a fait 1,1 millions de morts dans le monde (dont 25000 en France et 116000 aux Etats-Unis) !

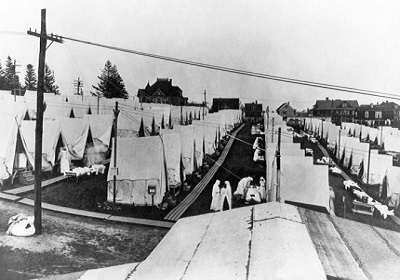

- Pire : en 1918, la grippe dite espagnole H1N1 a duré 2 ans avec 3 vagues et 500 millions de personnes infectées, qui n'avait rien d'Espagnol (c'est parce que l'Espagne, seul pays en paix qui a abondamment communiqué quant à la pandémie alors qu'elle nous est arrivée par l'Amérique, elle, n'en déplaise à TRUMP, et qui fit près de 60 millions de morts (dont 240000 en France et 549000 aux Etats-Unis) a été ramené de Chine par les soldats Américains (Cf. ci-après quelques photos de l'époque pour mémoire) :

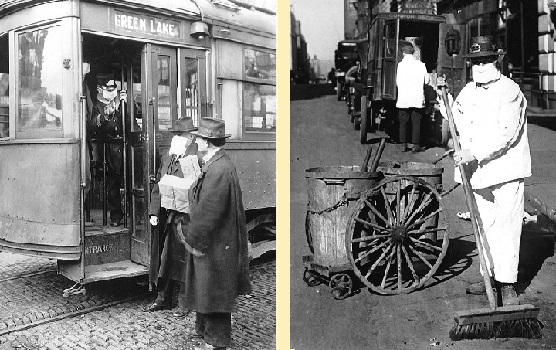

1918 à San Francisco : masque obligatoire ou prison directement

(Traduction : Portez un masque ou allez en prison)

1918 à Seattle : interdiction de prendre un transport en commun sans masque,

et un balayeur...

1918... Au début de la pandémie l'imagination était au pouvoir !

Et à défaut de masque, on avait des ersatz dans les greniers...

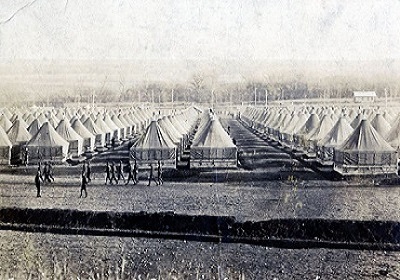

1918 Photos du Camp Funston au Kansas d'où se serait répandue la pandémie

De cette grippe dite espagnole.

1918 - Camp Funston... Kansas

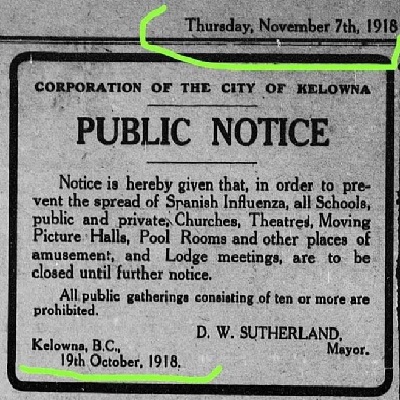

Affichage municipal à Kelowna près de Vancouver (Canada)

- Mais je vais surtout évoquer là, l'épidémie de choléra du XIXe siècle (bien que comme la peste, le choléra ait également pour origine un virus filamenteux et non un coronavirus).

J'ai trouvé l'enregistrement d'une émission de la station de Radio Europe N°1 qui explique fort bien ce qui s'est passé en 1832... Emmanuel Macron s'appelait alors Casimir Perrier ! N'hésitez pas à l'écouter, c'est très instructif :

Et là, je ne peux m'empêcher d'évoquer à son propos le remarquable roman de Jean GIONO, intitulé « Le Hussard sur le toit » (©1951 Éditions Gallimard 2018) qui relate la propagation du choléra en Provence.

Jean GIONO en a généreusement offert les droits au Rotary Club de Manosque auquel il adhérait.

Cela dit, après la parution de son roman en 1951, GIONO avait déjà en-tête de l'adapter au cinéma. Mais il ne trouvait aucun scénariste à son goût et les financiers ne lui faisaient pas confiance...

Alors, pour forcer le sort, et la patte de scénaristes de renom, il a écrit un essai auquel GIONO avait donné le titre de « Cent mille morts », (maintenant connu sous le titre « Le Foulard de Smyrne ») dans l'intention d'en tourner un court-métrage de 15 minutes.

Il est pratiquement passé inaperçu et on ne le trouve nulle part. Il m'a fallu visiter le MUCEM à Marseille où de novembre 2019 à Février 2020 une exposition a été consacrée à son oeuvre à l'occasion du jubilé de sa disparition, pour le redécouvrir.

Vous connaissez mon attachement pour Jean GIONO... (cf. mon article sur le Collège de Manosque) j'ai donc voulu lui rendre hommage et si je n'ai hélas pas retrouvé d'exemplaire du court métrage, j'en ai retrouvé le texte très peu connu qui va suivre.

Le film « Le Hussard sur le toit », est sorti en 1995, bien après sa mort en 1970, avec un budget de plus de 26 millions d'euros, qui a fait de lui le film le plus cher du cinéma français et qui a rassemblé plus de 2,5 millions de spectateurs lors de sa sortie.

Comme le texte de « Le Foulard de Smyrne » est très court, je me suis permis de vous le restituer, in extenso, ci-après, pour vous le faire découvrir à votre tour.

Tout avait commencé en juillet 1832 par la mise en quarantaine, à Toulon, d’un navire qui arrivait de Turquie avec de nombreux malades à bord. Mais, la cupidité n'ayant aucune morale, on débarqua en fraude quelques balles contenant des soieries de Smyrne, que des colporteurs ont acheté à la va-vite pour aller les distribuer aussitôt un peu partout en Provence.

Un immense parapluie bleu, un parapluie de colporteur, est le principal et unique personnage du court métrage que Jean Giono en a tiré. Ce film n’a donc aucun interprète, seule une voix off, celle de Giono, vient commenter les images.

Le parapluie bleu du colporteur apparaît chaque fois que la caméra entre dans une maison, découvrant un nombre impressionnant de morts. Partout, on voit des morts, des morts étranges dont on cherche à percer le mystère.

La fin révèle le coupable : le choléra...

Je cite :

LE FOULARD DE SMYRNE

Le 20 juillet 1832, à midi, un homme sort de ce porche, fait quelques pas et tombe mort. Il a crié : « J'ai froid » et il courait vers le soleil ; or, il fait une chaleur épouvantable.

Il y a une nombreuse compagnie dans cette ferme, ce jour-là. C'est la moisson.

Naturellement, tout le monde se précipite. On tripote le mort, comme il se doit. On le tourne, on le retourne : il est bien mort. Qui plus est, il est bleu. Cette couleur donne à réfléchir.

Il va falloir réfléchir vite. On l'ignore encore, mais il y a deux autres cadavres dans la maison. On va l'apprendre. Un est en haut de l'échelle du grenier : c'est celui d'une petite fille de quatorze ans ; l'autre est allongé au pied du lit, dans une chambre à allure de cellule, avec crucifix, rameau d'olivier bénit et fenêtre grillée de fer : c'est celui de la patronne, une forte femme, éclatante de santé. Il y a cinq minutes elle a dit : « Je me sens drôle, je vais boire de l'eau de mélisse ». Et la voilà. Elle est bleue. La petite fille aussi.

Devant un cadavre on fait mille suppositions ; devant trois on n'en fait plus. On se sent visé. Les équipes de moissonneurs se font payer et s'en vont.

Un colporteur attiré, comme d'habitude, par cette assemblée, avait déballé son bazar dans la cour. En plus de son fil et de ses aiguilles, il vendait des foulards de Smyrne. Il plie bagage. Il part. Il s'abrite du soleil sous un grand parapluie qui lui sert à la fois d'ombrelle et de réclame.

Le patron de la ferme est hébété. En une heure il vient de perdre sa femme, sa petite fille et un ouvrier. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on a mangé quelque chose de mauvais ? Mais il ne se pose pas que ces questions. Il s'écoute. Il se demande si son tour à lui ne va pas venir. Ceux qui sont morts ont eu des coliques avant de mourir. Est-ce qu'il n'a pas un peu de colique lui aussi ? Il interroge son ventre. Il a chargé le colporteur d'aller au village et de prévenir le médecin.

Ce village qui n'est qu'un hameau est à vingt kilomètres et le médecin qui n'est qu'un officier de santé, se déplace difficilement. Il n'a même pas de cheval. Il est prévenu à huit heures du soir par le colporteur. Il part tout de suite à pied, laissant femme et enfant.

Le colporteur ne s'est pas attardé non plus. Tout de suite après le départ de l'officier de santé, il a juste profité de l'occasion pour déballer son éventaire et montrer ses soieries de Smyrne. La femme a farfouillé dans tous ces foulards. Elle en voudrait un jaune. Elle le trouve, elle l'achète.

Dans le film « Le Hussard sur le toit » le colporteur, c'est Jean YANNE...

Mais, autrefois, c'était souvent un gavot (montagnard alpin)

Après, bonsoir ! Le bonhomme s'en va dormir dans la colline et, au matin, il poursuit sa route. Il traverse les bois, allant de ferme en ferme, de château en château, vendant sa marchandise à droite et à gauche, jusque dans les endroits les plus reculés. Les soieries de Smyrne ont beaucoup de succès.

Par contre, du côté de l'officier de santé, ça ne va pas du tout. Il a mis deux jours à aller à la grande ferme et à en revenir. Il n'a rien compris à ces trois morts tout bleus. Il a aidé à les enterrer et il a laissé sur la table, pour le cas où quelqu'un se sentirait de nouveau malade, une fiole d'extrait de thym pour les indigestions. Il croit à l'indigestion.

Quand il rentre chez lui, c'est pour constater que l'indigestion a fait des ravages dans sa maison et dans le hameau. Sa femme est morte et il n'arrive plus à trouver son petit garçon. Il finit par le découvrir, caché sous le lit, roulé en boule, mort aussi et tout bleu. Mais il n'a guère le temps de se rendre compte de toute l'étendue de son malheur.

Des quinze habitants du hameau, sept sont malades. Il a beau courir de l'un à l'autre et fouiller dans ses pots à pharmacie : le voilà avec sept morts de plus sur les bras. Lui-même finalement perd ses armes, tombe dans la rue et meurt. Les huit survivants s'enfuient, ou essayent de s'enfuir. Ils ne vont pas loin. Ils meurent l'un après l'autre dans les champs. Celui qui est allé le plus loin tombe sur le talus de la route.

C'est là que le cocher de la patache le trouve ou, plus exactement, le voit du haut de son siège. Il se garde bien de descendre, car, en quarante-huit heures, les cadavres ont cessé d'être extraordinaires ; on en trouve maintenant à chaque pas. La mort est partout : dans les collines, dans les landes, dans les solitudes, dans les fermes, dans les villages, dans les villes.

On dit qu'ici ils étaient sept. Tout d'un coup, ils tombent tous les sept, le nez dans leur assiette de soupe. Ici, on pouvait s'imaginer bien défendus. C'est loin de tout, au cœur du pays sauvage. L'air vient des montagnes, l'eau est pure, la vie est simple. Il s'agissait d'un homme seul qui vivait d'un petit troupeau.

Ni la solitude, ni les murailles ne protègent. Ni l'or, ni la joie !

Les villages se sont d'abord calfeutrés. Avoir un mort dans le voisinage fait fermer toutes les portes. Avoir un mort dans sa maison est pire qu'une honte ; on est rejeté, mis au ban de la société ; on vous fuit ; on est marqué d'une croix. Puis tout le monde est marqué d'une croix ; chaque famille a son mort.

C'est quelqu'un qui parlait et qui s'est interrompu au milieu d'un mot pour crier « j'ai froid ! » Puis, toutes les familles ont plusieurs morts. Les amours se défont, les orgueils s'écroulent, les tendresses se déchirent.

Bientôt, il n'y a plus de ressource qu'en Dieu. Ou dans le feu qui est un dieu primitif, un destructeur de matière plus efficace. Il est impossible d'enterrer les morts. Alors on les brûle.

Pour n'avoir pas à les toucher, on brûle la maison qui les contient. Pour n'avoir pas à approcher la maison, on brûle le village où, d'ailleurs, il n'y a plus de vivants.

Il y a aussi la fuite. Mais pour aller où ? À Toulon, où il a fallu embaucher les galériens comme fossoyeurs ? À Marseille, où les gens meurent comme des mouches ? À Avignon, où il y a tant de cadavres que les pigeons sont devenus carnassiers ? À Cavaillon, à Carpentras déserts ?

Les routes sont jalonnées de maisons hermétiquement fermées, ou, plus tragiquement encore, ouvertes à tous les vents. Elles n'ont jamais plus été habitées depuis. L'épouvante a été à un si haut degré maîtresse des hommes et de leur mémoire qu'après plus de cent ans ces contrées sont restées désertes.

Dans les villes de la montagne, la mort prit une allure magique. C'étaient d'anciennes capitales de duchés faites de maisons nobles et de palais campagnards. On n'y mourait pas dans les hôpitaux bondés, dans une sorte de technique communautaire à l'agonie, mais chez soi, au milieu des monuments et des images de la vie confortable et même voluptueuse.

La mort exaspéra l'imagination. La vérité était trop simple. Un bateau marchand, « La Melpomène » retour d'Asie-Mineure et en quarantaine à Toulon en raison de plusieurs décès suspects à son bord pendant le voyage avait apporté des ballots de soieries de Smyrne. Cette marchandise, amenée à terre en contrebande, avait été vendue en cachette à des colporteurs qui la firent pénétrer dans le pays. Les raisons étaient valables pour ceux qui en mouraient à Marseille ou à Toulon.

Ici, on préférait mourir dans un apparat magique et croire au démon. Puisqu'il n'y avait pas de remèdes dans les pharmacies, on alla en chercher dans la pharmacopée poétique. C'est ainsi qu'on vit des signes dans le ciel, qu'on trembla sous de grandes ombres, qu'on s'immobilisa devant des tourbillons de poussière qui surgissaient de la solitude. Mourir pour mourir, il valait mieux pour l'esprit se livrer à une mort féerique.

Ces petites villes montagnardes perdirent les deux tiers de leurs habitants, parfois les neuf dixièmes. Les survivants continuaient à habiter des villes à peu près vides. Au milieu même du massacre, ils avaient, au moins, l'exaltante sensation de combattre des dieux. Ils trouvèrent plus de ressources dans cette révolte que dans la prière et ils ne furent pas anéantis jusqu'au dernier.

Ce qui fut le plus beau débarquement de choléra asiatique qu'on ait jamais vu. Il reste encore aujourd'hui quelques « barques des morts » échouées dans les bois ou dans les golfes des déserts.

Jean GIONO

BIBLIOGRAPHIE (ou plutôt audio-graphie et vidéo-graphie!)

Pour ceux de mes lecteurs que cela intriguerait, voici la couverture du roman de Jean GIONO, « Le Hussard sur le toit ».

Ecrit en 1951, c’est un roman d’aventure, un roman d’amour, un roman de voyage. On y suit Angelo Pardi, un carbonaro italien en fuite, qui gagne la Provence mais qui, en guise de refuge, découvre une région infestée par le choléra. Au fil de son périple à travers un pays rendu fantomatique par l’épidémie, une question se pose : est-ce le choléra qui tue ou bien est-ce la peur ?

La version radiophonique du roman « Le Hussard sur le toit » a été réalisée en 1953 par René Wilmet, d’après une adaptation d’André Bourdil, avec Gérard Philipe (Angelo), Jeanne Moreau (Pauline), René Lefebvre (récitant), Louise Conte (récitante), Mady Berry (la bonne), Jean Topart (le médecin), Jean Toulout (le gros monsieur), Nicolas Amato (l’officier), Paul Morin (la sentinelle), Léon Larive (l’aubergiste), Antonin Bayrel (le voyageur), Louise Debrakel (la paysanne).

Jean Vilar, Jeanne Moreau et Gérard Philippe à Avignon en 1953 devant le palais des papes.

C’est Jean Giono lui-même que vous entendrez au tout début de la présentation puis ensuite au micro de Jean Carrière, il détaille son processus d’écriture, le style, d’encre très noire, de papier mais aussi d’allumettes. Oui, oui d’allumettes…

Ce document radiophonique rediffusé en 2019 par France-Culture qui nous régale d'un enregistrement gratuit (en provenance de l'INA) est le rendu exact du texte de Giono contrairement au film dans lequel le scénariste Jean-Paul Rappeneau a bien été obligé de couper certaines anecdotes pour qu'il ne dure pas trois heures !

Je vous donne également la possibilité de voir la vidéo de la bande annonce du film qui en a été tiré (elle ne dure que 2 minutes) et enfin si vous souhaitez visionner le film tout entier, sautez la bande annonce, j'ai placé la vidéo du film en fin d'article :

Et enfin le film complet « Le Hussard sur le toit » (durée 1h 58') - Celui-ci est une version sous titrée en anglais mais le son est en français... MERVEILLEUX ! De temps en temps YouTube me la bloque après vous avoir laissé l'apprécier pendant 8 minutes... pour de sordides raisons de droits d'auteurs qui de toutes façons reviennent au Rotary Club de Manosque !

Mais, au cas où ils l'auraient à nouveau bloquée après 8 minutes voire désactivée, allez directement sur YouTube et vous la retrouverez toute entière... en cliquant ici !

Voici également la vidéo du chant des Hussards de Napoléon que j'ai placé en tête de cet article :